mardi, 15 septembre 2015

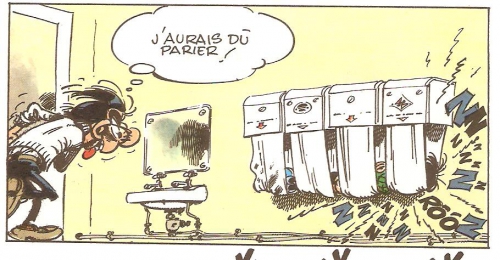

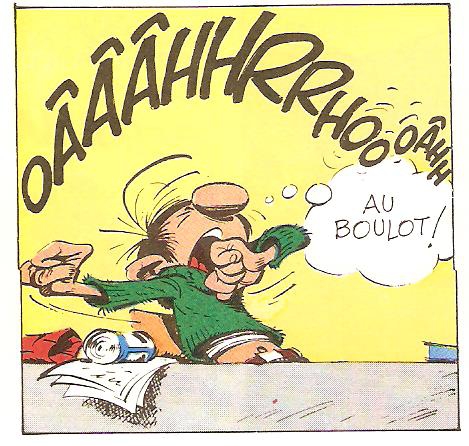

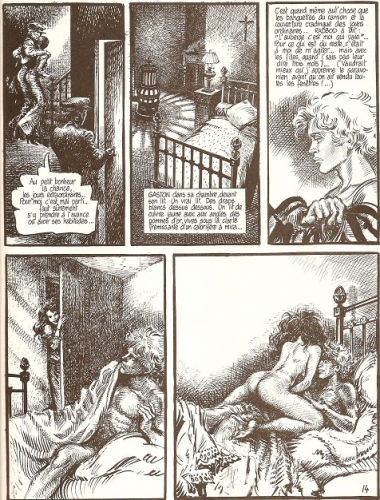

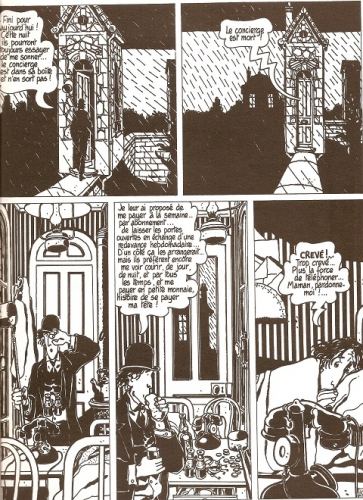

NE PAS DERANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, littérature, gaston lagaffe, andré franquin, humour, spirou

lundi, 07 septembre 2015

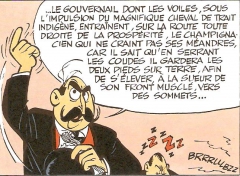

L'ECTOPLASME HOLLANDE VA CAUSER

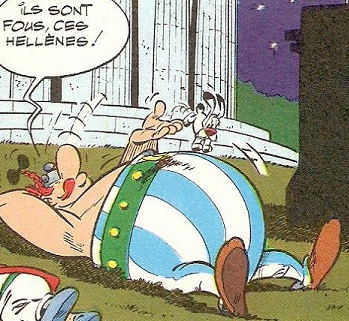

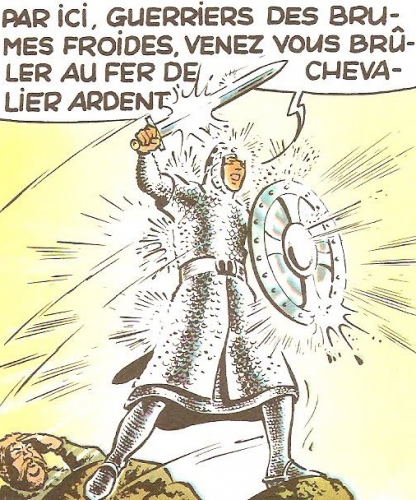

Attention, Monsieur Hollande va parler ! Avoranfix (ci-dessus) ! Que va-t-il dire ? On en sait déjà quelque chose. Comment ? Il y a autour du président des « conseillers » en communication (appelons-les des « fuiteurs professionnels », alias attachés de presse). Pourtant les plumitifs de la presse se précipitent quand même en masse sur tous les strapontins mis à leur disposition pour assister à la « conférence de presse », la seule et unique des nombreuses promesses que le candidat Hollande de 2012 parvient à tenir. Pour blablater, il est toujours prêt.

Ils savent déjà à peu près ce que le président va dégoiser (intervenir en Syrie contre Daech, mettre en musique l'alignement servile sur la position allemande défendue par "Mama Merkel" à l'égard des migrants, ...), et qui a déjà été soigneusement pré-commenté, ils écouteront le propos présidentiel avec la plus grande attention, ils le décortiqueront à tête reposée, et puis, le soir même, ils l’orneront de commentaires savants destinés à expliquer aux braves gens qui forment la population, ce qu’il faut comprendre des sous-entendus que le président aura placés entre les lignes de son propos.

Tout le monde fait donc semblant de croire que la conférence de François Hollande ressemble à un événement. Mais au bout du bout, dans le gras de la population spectatrice de ce mauvais spectacle, qui est assez niais, assez demeuré, assez ignorant pour croire un seul mot du ramassis de fadaises produit par cette comédie exécrable ?

Personne, j’espère. Pendant ce temps, l'Amérique contemple avec placidité la vassale Europe se laisser submerger par les problèmes, bien réels et bien concrets, eux : Grèce, Ukraine, migrants, zone euro, ..., attendant que les marrons soient à point pour les tirer du feu.

L'ectoplasme aura parlé. Ne pas confondre avec un quelconque oracle.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE, DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois hollande, parti socialiste, conférence de presse, palais de l'élysée, président de la république, angela merkel, mama merkel, journalistes, presse, élection présidentielle, astérix, obélix, avoranfix, la serpe d'or, bande dessinée, uderzo, goscinny, ectoplasme

mardi, 01 septembre 2015

NE PAS DERANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, gaston lagaffe, spirou, andré franquin, bande dessinée

mercredi, 29 juillet 2015

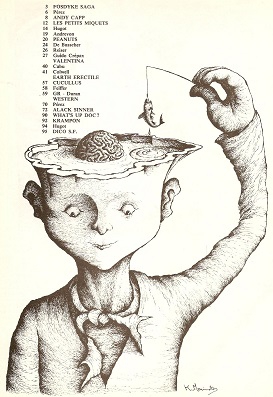

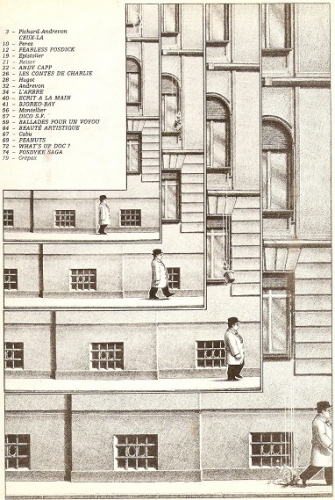

BD : PRÉFÉRENCES

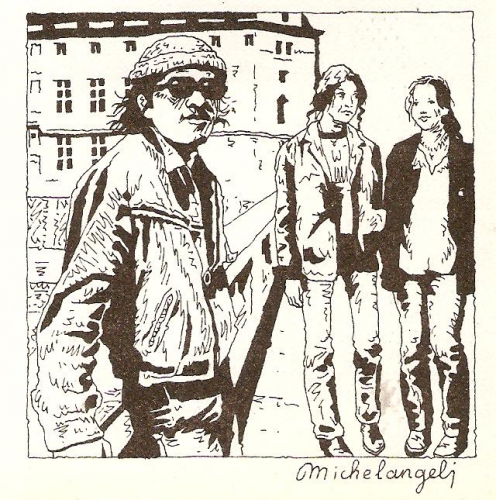

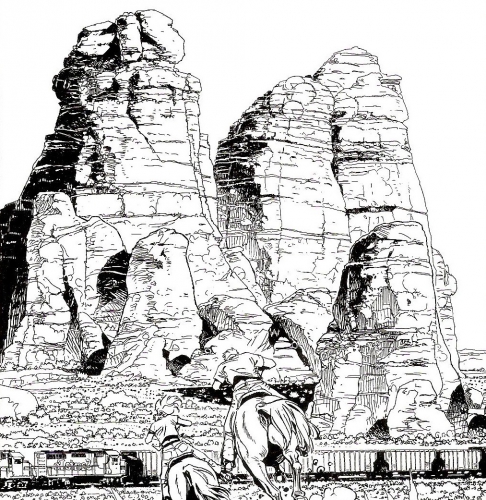

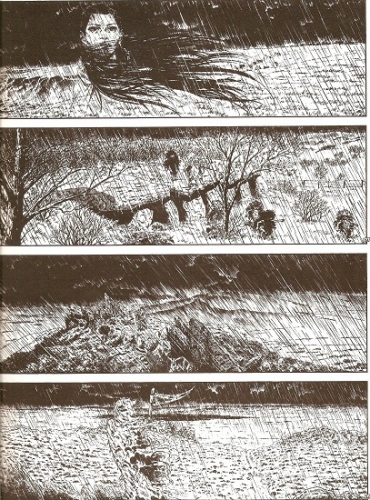

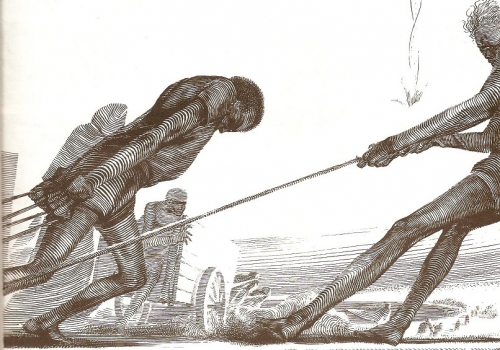

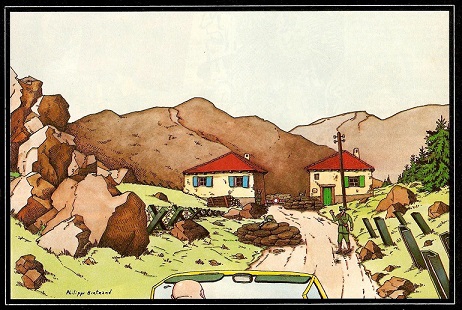

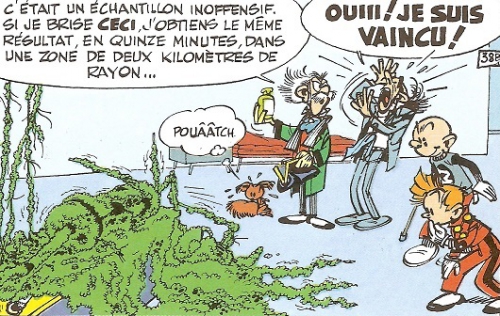

Ce billet pour confirmer ma préférence pour les dessinateurs qui privilégient le trait par-dessus tout. Mais un trait différent de celui d'Hergé : contrairement au sien, qui lisse tout jusqu'au neutre, j'aime souvent un trait qui manque de propreté (ça dépend comment c'est fait, et puis pas forcément), un trait qui bave un peu, qui bégaie et qui ne s'interdit pas les à-plats noirs. Un trait qui ait l'air un peu bâclé. Un trait aussi qui sache prendre quelques libertés avec l'exactitude et la ressemblance.

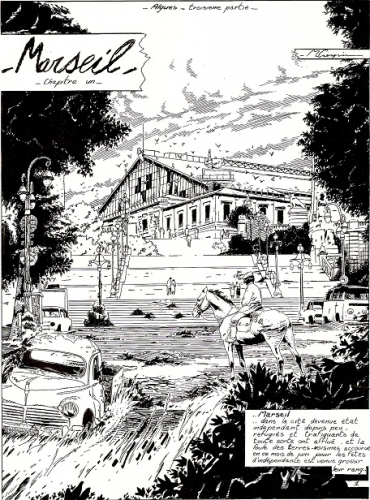

C'est mineur, je sais, mais regardez un peu le rendu du végétal à l'arrière-plan.

Pour résumer, un trait qui ne soit pas asservi à la réalité, tout en la traduisant. Un trait qui triche tant soit peu avec elle, qui attire l'attention sur soi et la subjectivité qu'il exprime. Un travail qui s'apparente, je trouve, à l'œuvre du peintre Giorgio Morandi et à certaines œuvres des Lyonnais Truphémus ou Régis Bernard : à mi-chemin entre la chose et sa représentation, comme pour dire en somme que le réel, ça ne va pas de soi. Ce qui prime, dans l'art comme dans la vie humaine, c'est le regard porté sur les choses et sur les autres.

Ces dessinateurs, j’en citerai encore trois, soit parce que leur nom n’est pas apparu, soit parce que je n’ai pas assez insisté, soit parce que j’ai envie d’y revenir. Ça n’épuise pas le sujet, évidemment.

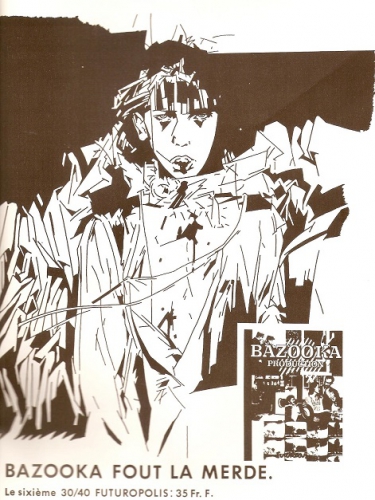

Les trois se nomment Bazooka (enfin, pas toute la bande), Michelangeli, Crespin. J’aurais bien voulu retrouver dans mes affaires quelques traces d'Edmond Baudoin, mais peine perdue. Bazooka, je l’ai évoqué récemment : c’est le groupe au sein duquel travaillaient, entre autres, Kiki et Loulou Picasso. J’aimais beaucoup moins ce que faisait le reste du groupe, en particulier Olivia Clavel, mais bon. Lulu Larsen, pourquoi pas ?

Publicité parue dans (A suivre) : un petit coucou au cubisme.

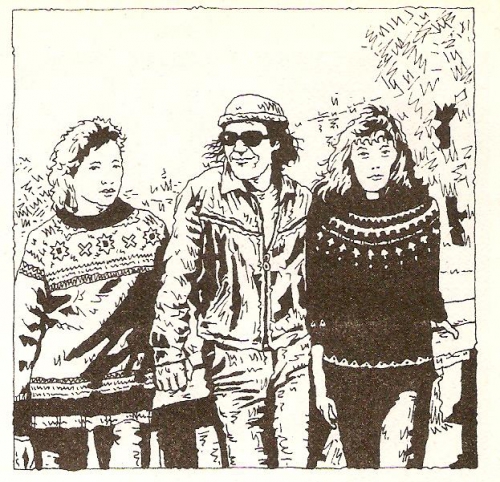

Michelangeli (voir les trois premières vignettes, plus haut), j’ai vu ses images de loin en loin. Totalement absent de l’index du BDM (Béra-Denni-Mélot), qui recense tout ce qui a trait à la BD, je me dis qu’il a mis son talent au service d’autre chose que la bande dessinée (illustration, …). Dommage.

J'ai toujours été sensible aux lieux et aux choses sur lesquels le temps a passé et qui n'ont pas été ripolinés pour faire croire que c'est tout neuf. Alors quand un dessinateur abonde dans ce sens ...

Le cas de Michel Crespin est plus clair, donc plus satisfaisant. J’avais été saisi lors de la parution de Marseil dans Métal Hurlant. Le dessin se passe à merveille de la couleur. Là encore, c’était moins l’histoire (tant soit peu vaseuse, à la fois - il faut le faire - baba-cool, post-atomique et dangereuse, qui fait la part belle à une arme américaine célèbre, qui fait de beaux trous, chambrée en 5,56 (1300 m/s en V0) : drôles de baba-cool) que le trait qui avait attiré mon attention. Un trait qui fait la part belle aux traces que le temps laisse sur les choses quand on se garde d'intervenir.

Ce n'est pas du Auclair (voir avant-hier), mais ça pourrait.

Métal Hurlant fut une excellente revue (Moebius, Druillet, Tardi, Gillon, Hermann, etc.). A mon vif regret, j’ai été obligé de jeter l’intégralité de ma collection, un jour, après être descendu dans ma cave : l’humidité avait transformé toute la pile en un conglomérat noir et dur comme un pavé, tout était soudé. Je ne savais pas que le papier couché pouvait coller à ce point. Et un poids !!! J'aurais peut-être dû le proposer au sculpteur Bernard Pagès, allez savoir : il l'aurait peut-être ajouté à sa série des "Totems penchés".

Ça pourrait être du Moebius. Ce n'est que du Philippe Francq (Largo Winch). Un bon élève.

Métal Hurlant ? Un "totem penché" ? Affreux.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, bande dessinée, charlie mensuel, revue à suivre, michelangeli bd, bazooka production, kiki picasso, moebius dessinateur, jean giraud, gir

lundi, 27 juillet 2015

BD : LA REVUE (À SUIVRE)

J'ai commencé à dire du mal de l'évolution du monde de la BD à l'orée de l'ère de l'ultralibéralisme désentravé et décomplexé et de la financiarisation de l'économie (l'ère Reagan-Thatcher, années 1970). On me dira que ça n'a rien à voir. Mais le fait qu'une grosse maison comme Casterman (assise sur un trône en or massif appelé Tintin) publie à partir de 1978 la revue (A suivre) est quand même le signe que la bande dessinée quitte le bac à sable pour partir à la conquête du monde (je crois que le premier numéro avait été tiré à 100.000). Le lien n'est certes pas direct, mais je note la concomitance. Une évolution regrettable. Le début de la dictature du "Marché", des "Bourses", des fonds de pension et de la veuve écossaise. Et le début de la BD industrielle.

Il est loin, le temps d'Adrienne et de sa minuscule boutique fraternelle. "Expérience", ça s'appelait. Elle se situait rue du Petit-David. L'incroyable vogue des mangas (ces petits bouquins "dessinés" (?) à la va-vite et produits à la chaîne dans des usines à dessiner) est une autre preuve de ce passage à l'étape industrielle de la production de la BD : performance, productivité, prolifération. Et pour finir : surproduction. En Périgord, on appelle ça le gavage. Et ça donne ces beaux foies cirrhosés dont nous faisons nos délices (mais il faut tuer l'animal avant). Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise. Sinon, qu'il se taise. Mais s'il s'agit seulement de remplir des tuyaux (les "contenus"), on change de monde.

On voit que les écoles de BD, les festivals de BD, les "Prix" de la BD, les "Histoires de la BD", les cotes BDM (1ère édition en 1979) du "marché" n'ont pas tardé à fleurir et à occuper le paysage. On croit fermement que la bande dessinée, enfin devenue « adulte » et arrivée à maturité, est désormais un genre à part entière, tout à fait digne de l’intérêt des gens sérieux et responsables. Et soucieux de rester "modernes", "à la page" et "dans le coup". Quelle sottise !

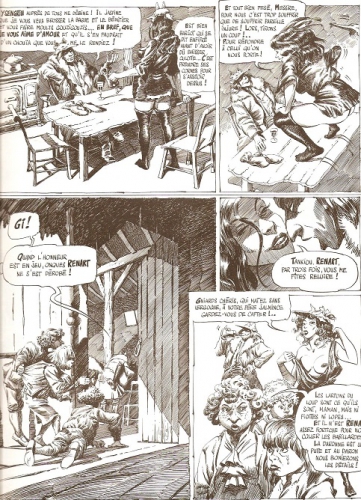

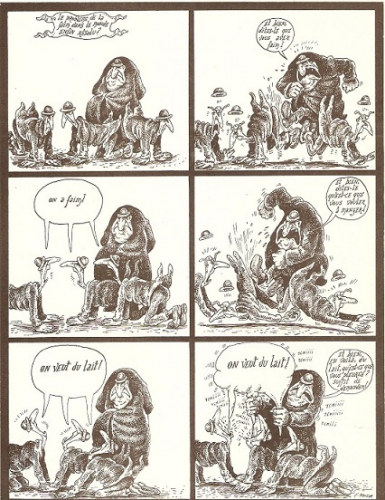

N°5. Cabanes (avec Forest aux manettes du scénario) réécrit Le Roman de Renart. Ici, Hersent la louve (= madame Ysengrin) demande à Renart de la sauter. Inutile de dire que Renart s'empresse d'accéder à la supplique. Les gniards n'en perdent pas une miette. Hersent remercie Renart après le troisième service.

Il ne vient à l’idée de personne de se demander si ce ne serait pas plutôt un signe que les adultes de l’époque ont un peu perdu en maturité (bienvenue en enfance : voir l'irruption et le triomphe du jeu vidéo sur le marché des distractions). Qu'en est-il aujourd'hui ? Il ne semble pas que la tendance à l'infantilisation des foules se soit interrompue, bien au contraire. Et il n'y a pas que la BD pour s'en rendre compte.

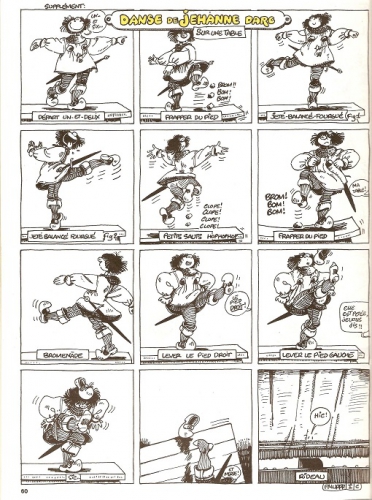

N°1. Fmurrrrr. Il n'a pas fait que Le Génie des alpages, la BD qui fracasse l'élevage montagnard à grands coup de fantaisie et de n'importe quoi. Ici, il nous raconte une scène méconnue et jubilatoire de la vie de Jeanne d'Arc, quand celle-ci, complètement pétée, danse sur la table, et qu'elle commence à cuver quand le rideau est tombé (j'espère que le lecteur peut déchiffrer les légendes).

Comme il ne vient à l'idée de personne de se dire que c’est lorsque le ludique et l’amusant commencent à se prendre au sérieux qu’ils ne sont plus du tout ludiques ni amusants. C'est horrible à dire, mais avec A suivre, la BD commence à se prendre au sérieux. La BD devient presque pédante et donneuse de leçons. Pour un peu, elle prendrait de haut la grande littérature. Avec (A suivre), la maison Casterman se hausse du col.

Quelle idée aussi, de vouloir donner de la noblesse à une simple distraction, vaguement régressive au demeurant ! (A suivre) se propose donc de publier de véritables "romans graphiques" (ça ne s'appelle pas comme ça à l'époque, juste "romans", pour affirmer la prétention).

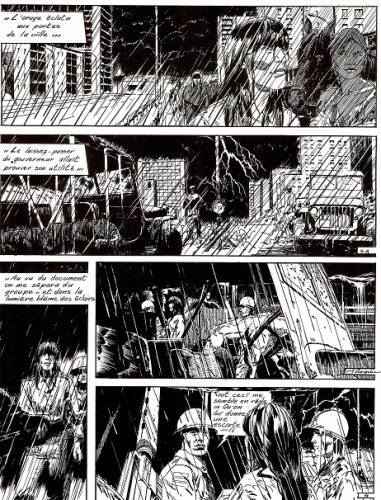

N°24. Jean-Claude Forest. Cet homme mérite un billet à lui tout seul : Hypocrite, La Jonque fantôme, Mystérieuse, l'Hydragon, tout ça est magnifique. Ici, une scène de "tendresse" dans un monde de brutes, décidée par une femme d'initiative (ne pas oublier que Forest est d'abord l'auteur de Barbarella). En matière de distribution de la "lumière", cette planche est admirable.

Romans graphiques, pourquoi pas ? Je ne dis pas qu’A suivre n’y a pas réussi, je dis juste que c’est au moment où la BD, élargissant sa « cible », passe d’un « marché de niche » au « grand marché », qu’elle a commencé à m’ennuyer. Quand elle a commencé à se dire que la "Croissance", ce n'était pas fait pour les chiens. Qu'elle aussi avait sa place dans le monde de la production industrielle, du rendement, de la performance et de la productivité.

La vogue du manga n'est qu'une folle excroissance cancéreuse de cette frénésie. Je ne sais plus quel dessinateur français travaillant au Japon fut obligé de se plier au rythme stakhanoviste de production des planches par semaine. Il n'empêche que, dans les mangas, l'effort d'expressivité pousse au simplisme des physionomies, à la caricature des émotions et des mimiques, tout étant mis au service de la narration (tendance qui culmine dans la vogue des "emoji"). Le stéréotype règne, tout-puissant. Il faut aller vite. Défense d'être subtil ou raffiné. Rien à voir avec le labeur de moine copiste auquel se livrent nos grands de la BD à la française (et à la belge).

N°1. Tardi, dans Ici-même, sur scénario de maître Forest. Désolé, je trouve que ça ne marche pas. Le travail des deux est admirable, mais. A bien y réfléchir, c'est peut-être l'argument de base qui fout tout en l'air (une histoire de murs restés le seul bien de l'héritier du jadis immense domaine de Mornemont, alors il passe son temps à courir dessus. Rien qu'à voir sa "maison" ...).

Pas question de nier la réussite de la revue : Tardi, Forest, Bourgeon et d’autres grandes pointures du récit dessiné. On ne regrette pas.

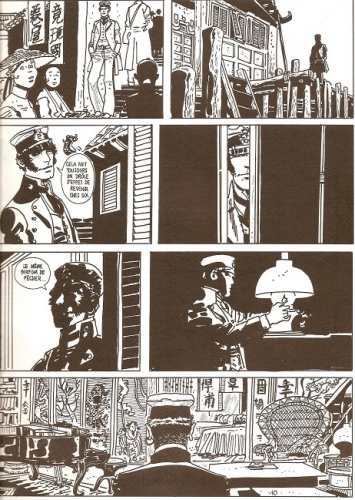

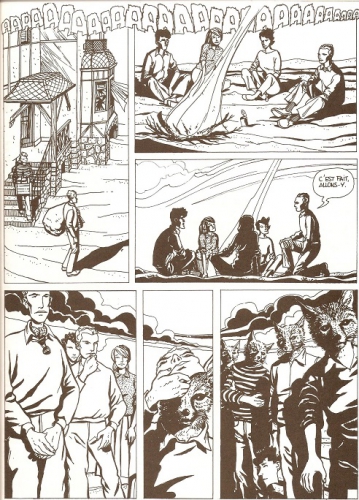

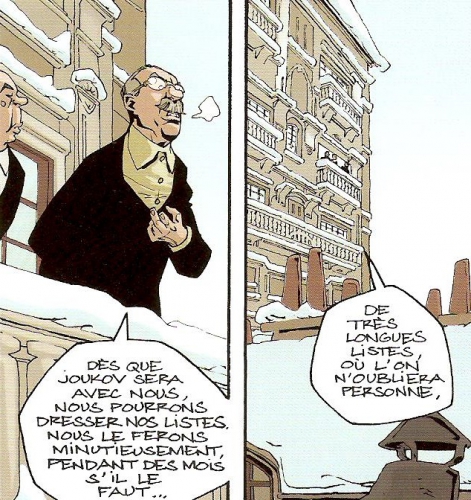

N°1. Sa Majesté Hugo Pratt. Ici (Corto Maltese en Sibérie), il montre qu'il sait tout faire : Corto Maltese rentre chez lui (en Chine !) : tout y passe, le cadrage, le trait et la surface, le noir et le blanc (admirez l'inversion positif-négatif à la troisième bande), l'ambiance. Un "Gentilhomme de fortune" avec une nostalgie de confort bourgeois.

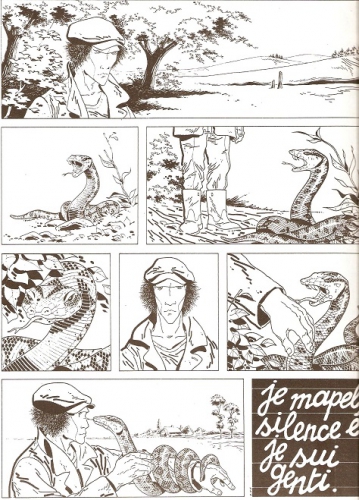

Je place quant à moi deux auteurs très loin au-dessus de la pile : Hugo Pratt (ci-dessus), présent dès le premier numéro avec Corto Maltese en Sibérie, (mais c'est Pif Gadget qui a publié les premiers épisodes de Corto en France) et l’œuvre insurpassable de Didier Comès : Silence (ci-dessous), à partir du n°13.

N°13. Didier Comès : "je mapel silence é je sui genti" (le débile de Daniel Keyes dans Des Fleurs pour Algernon, a quelque chose à voir). J'ai moins aimé ce qu'il a fait avant et après (quoique La Belette ..., mais Ergün l'errant, franchement ...). Un fascinant sommet de la BD à mes yeux.

Les planches que je montre ici résument les préférences que j’ai marquées à l’époque, préférences que je ne regrette toujours pas aujourd’hui. On constatera sans doute, je ne peux le nier, que celles-ci donnent la priorité au trait. La "Ligne claire", quoi. Ben oui. Le trait, vous dis-je : hors du trait, point de salut ! N'est-ce pas Charles Trenet qui chante : « Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle, A des choses sans importance pour vous » ? Moi, c'est le trait.

Je ne dirai rien de toutes les planches que je ne montre pas.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, bande dessinée, revue à suivre, éditions casterman, librairie expérience, lyon, rue du petit david, reagan thatcher, cabanes bd, jean-claude forest, roman de renart, fmurr, le génie des alpages, tardi, hugo pratt, corto maltese en sibérie, pif gadget, didier comès, des fleurs pour algernon

dimanche, 26 juillet 2015

BD : LA REVUE (À SUIVRE)

Je me propose de continuer à célébrer ici la bande dessinée, un genre de littérature un peu décrié, certes mineur, mais pas nul, et même parfois admirable. Oui, ça peut arriver. Ce sera cette fois à travers la revue (A suivre) (1978-1997), et plus particulièrement à travers quelques planches que je persiste à trouver dignes d'intérêt.

N°1. Auclair n'a pas fait que Simon du fleuve. On est à l'époque du retour à la terre, de l'âge baba-cool, de l'antinucléaire et du repli (rebaptisé "revendication") régionaliste (l'auteur rappelle la sommation : "Défense de parler breton et de cracher par terre") parfois guerrier. Bran Ruz (ci-dessus), c'est le retour de l'âge celtique dans la modernité, et du breton-langue-vivante. Bilal, dans Le Vaisseau de pierre, en faisait autant. Dans les deux cas, esthétiquement, c'est une réussite. Je ne parle pas de l'idéologie.

Nul ne peut affirmer qu’il aime LA musique. Certains me font bien rire quand, à la question : « Qu’est-ce que tu écoutes ? », ils répondent crânement : « Toutes les musiques ! ». De deux choses l’une : ils mentent, ou ce sont des ignorants pur sucre. Je penche pour la deuxième hypothèse, renforcée par l'arrogance de ceux qui croient que le monde est né en même temps qu'eux.

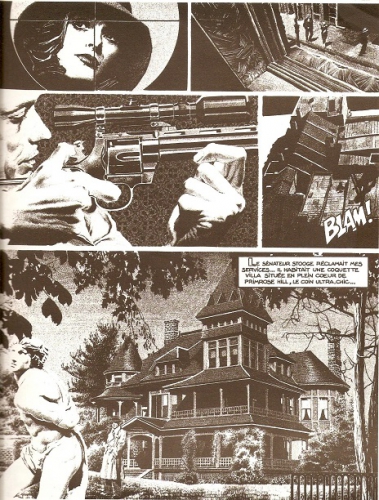

N°6-7. Jean-Claude Claeys, qui travaille d'après photo, fait des merveilles avec Marlène Dietrich, Humphrey Bogart, le corps des femmes ou le corps des armes. C'est beau, mais est-ce de la bande dessinée ? La preuve c'est qu'il a fini par se reconvertir dans l'illustration pour la couverture des romans noirs et policiers.

Il faut m’y résigner : il y a les musiques que j’écoute, et puis il y a toutes les autres, celles qui ne me disent rien, m’indiffèrent, m’horripilent ou me cassent les oreilles. Et puis celles que je n’entendrai jamais.

N°4. Ferrandez. Simplement estimable. Ici une histoire de malédiction dynastique : il y a de la tragédie, et même de l'égorgement dans l'air.

Pour la BD, c’est du pareil au même : il y a celles que je relis, et puis celles que je n’aurais pas même l’idée d’ouvrir. Donc je n’aime pas LA bande dessinée. Car ce "LA" n'existe pas plus dans la musique que dans la bande dessinée (et dans beaucoup d'autres domaines, je le crains).

N°26.Violeff. Pas mon préféré, mais des mimiques faciales à la Buster Keaton, qui introduisent une distance avec le cynisme et la violence de l'histoire, et des planches finalement très équilibrées.

Cela dépend des auteurs, des volumes, des époques, des humeurs. Et rares sont les auteurs dont j’apprécie tout le travail. Rien que de très ordinaire.

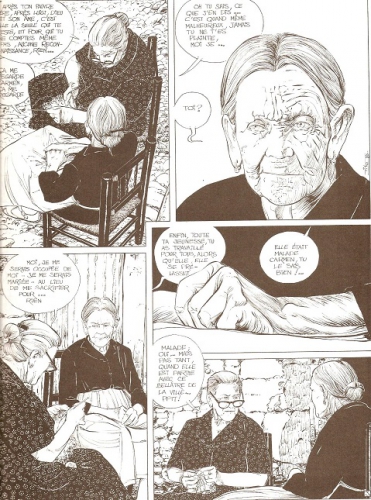

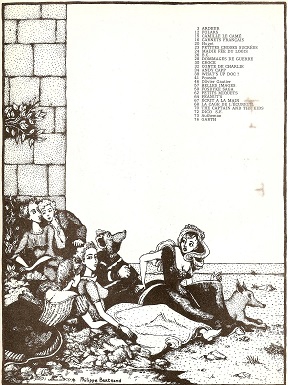

N°29. Tito. Ça se passe, je crois, en Espagne. Visez un peu l'amour et la dévotion avec lesquels Tito a dessiné le visage de sa grand-mère (il faut que ce soit elle), en haut à droite de la planche. Et puis ce bras, simplement posé ... j'en ai connu un pareil.

J’ai récemment rouvert de vieux Charlie mensuel : il y a beaucoup de déchet. Et puis je rouvre (A suivre) : même constat, il n’y a pas de raison. Mais en pire : on passe des "Trente Glorieuses", finalement jouissives, aux débordements ultralibéraux de l'ère Reagan-Thatcher, qui serrent le cou du destin du monde pour qu'il avoue dans quelle cachette il a déposé le trésor de l'humanité, afin de faire main basse sur celui-ci.

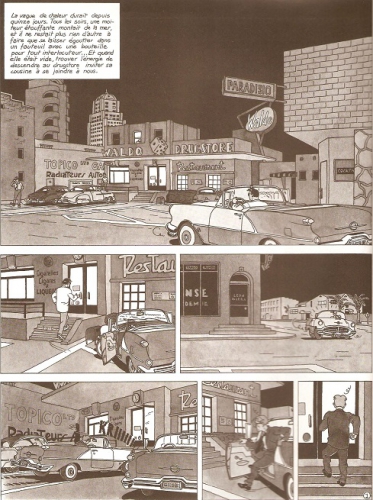

N°34. Ted Benoit. Ça se trouve au début, je crois, de Berceuse électrique, une histoire que je trouve encore très lisible. Une histoire un peu vaseuse ("Akasidi Akasodo"), où les personnages ont une existence flottante sur le plan romanesque (on ne sait jamais dans quel état ils errent !), mais une existence somme toute assez dense.

Entre Charlie et A suivre, il y a en effet un énorme fossé : dans Charlie, Wolinski, entouré de sa bande de potes (Cabu, avec Catherine, Reiser avec La vie au grand air, …), voulait faire connaître ses BD de prédilection, souvent les américaines de la grande époque (Dick Tracy, Peanuts, Krazy Kat, …), mais aussi donner leur chance à quelques-uns. En tout, un artisanat d’amateurs au meilleur sens du mot.

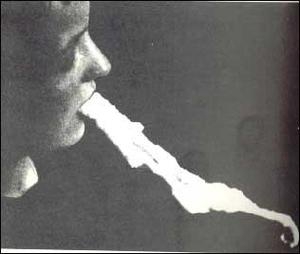

N°3. François Schuitten. Je n'ai jamais pu arriver au bout de son histoire (La Terre creuse), mais admirez un peu le trait que trace le monsieur,  qui me fait évidemment penser à certaines photos de Lucien Clergue (la série des "nus zébrés", ci-contre).

qui me fait évidemment penser à certaines photos de Lucien Clergue (la série des "nus zébrés", ci-contre).

Par rapport à Charlie, A suivre change d’échelle et d'univers, parce qu’on a de l’ambition, et qu’on croit à l’ouverture d’un véritable « marché », sur un « créneau » très prometteur. A suivre est une entreprise, à tous les sens (modernes) du mot. Efficace (dans un sens) et haïssable (dans un autre). C'est du professionnalisme pur et dur.

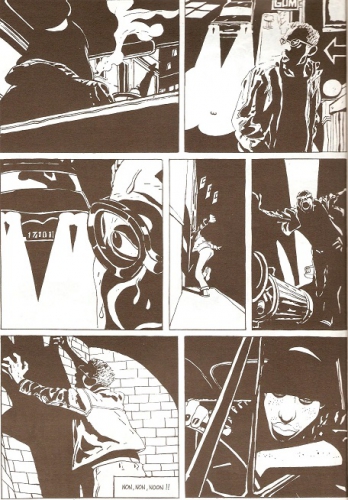

N°15. Munoz. Avec Sampayo, il a fait Alack Sinner, Le Bar à Joe, ... On essaie de copier les effets du cinéma. Une utilisation impressionnante du noir et blanc.

On entre dans la phase industrielle de la production de BD. La phase détestable, qui fait passer le nombre des publications de cent cinquante par an à dix fois plus. La BD devient une machine économique. Ça sent la gestion prévisionnelle, et ça crache. Surabondance. Engorgement. Indigestion. Hypermarché (Charlie fait vraiment "petit commerce", en comparaison).

L'amateur n'en peut plus et ne sait plus ou donner de la tête. Résultat, la segmentation en ghettos soigneusement délimités pour satisfaire chaque clientèle précise (héroïc fantasy, fantastique, space opéra, etc.). Un exemple : sur l'aviation de chasse, il y avait Tanguy et Laverdure, et puis Buck Danny (scénario de Charlier dans les deux cas, en plus). Aujourd'hui, regardez les présentoirs : ça déborde, ça fourmille de "chevaliers du ciel", actuels ou anciens.

Passer de cent cinquante albums de BD par an à mille cinq cents ! Et combien aujourd'hui ? Oui, c'est d'un vrai changement d'ère qu'il s'agit.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, bande dessinée, neuvième art, revue à suivre, auclair simon du fleuve, auclair maïlis, auclair bran ruz, bilal le vaisseau de pierre, jean-claude claeys magnum song, ferrandez rodolphe, ted benoit berceuse électrique, charlie mensuel, wolinski, abu catherine, reiser la vie au grand air, françois schuitten, munoz sampayo, alack sinner, le bar à joe

samedi, 25 juillet 2015

BANDE DESSINÉE : PHILIPPE BERTRAND

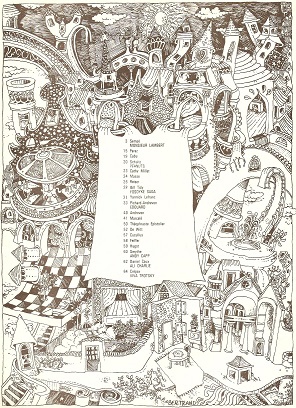

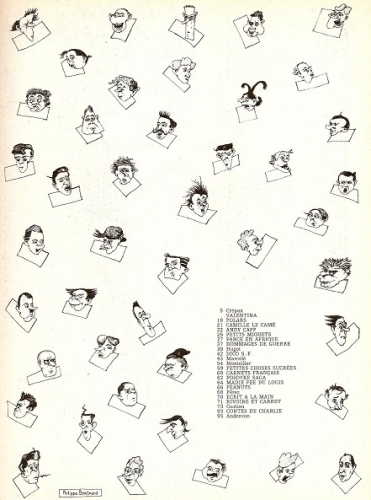

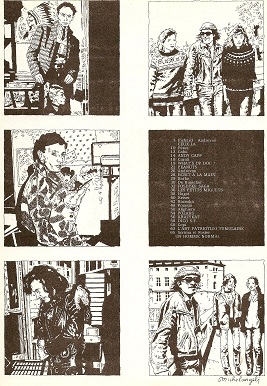

Ce billet est suite et conséquence de ceux que j'ai commis aux dépens des pages "Sommaire" de Charlie mensuel (voir billets 19-20 juillet). Parmi les dessinateurs qui ont dessiné cette page 1 de la revue, deux ont attiré mon attention : Nicoulaud et Philippe Bertrand. Le premier a fourni à Wolinski onze dessins entre les numéros 66 et 132, le second sept entre le 72 et le 147 (au total, de juillet 1974, couverture Guido Crepax, à novembre 1981, couverture Roland Topor). En les comparant dans la durée, on constate une différence intéressante.

Autant le style de Nicoulaud (ci-contre, n° 71), qui a de l'invention, des idées marrantes au demeurant, n'évolue guère (il se contente de rester lui-même ; on pourrait dire aussi qu'il n'a pas attendu Charlie pour arriver à maturité), autant on assiste, dans le cas de Philippe Bertrand, de planche en planche, à l'émergence d'une vraie personnalité picturale. L'émergence du style identifiable d'un artiste.

Autant le style de Nicoulaud (ci-contre, n° 71), qui a de l'invention, des idées marrantes au demeurant, n'évolue guère (il se contente de rester lui-même ; on pourrait dire aussi qu'il n'a pas attendu Charlie pour arriver à maturité), autant on assiste, dans le cas de Philippe Bertrand, de planche en planche, à l'émergence d'une vraie personnalité picturale. L'émergence du style identifiable d'un artiste.

N° 72, janvier 1975. Le vulgum pecus du dessinateur branché : c'est bien fait, c'est même minutieux, mais beaucoup de gens faisaient ce genre de chose.

Je veux donc parler de l'évolution du style de Philippe Bertrand, dont j’avais adoré l’album Linda aime l’art (en fait, il y en eut deux), sophistiqué, subtil et vaguement pervers, un album au style et à la technique superbement maîtrisés.

N° 84, janvier 1976. Ici, une "patte" commence à s'affirmer, même si c'est toujours le joyeux bazar baroque dans l'organisation.

La première planche (N° 72, janvier 1975) que Philippe Bertrand propose à Wolinski pour habiller le Sommaire de la revue Charlie mensuel (voir plus haut), pour parler franchement, appartient à la piétaille des petits soldats du courant psychédélique. Résumons : moyennement intéressant. Il sait faire, mais dans l'ensemble, pas de quoi grimper au rideau.

N° 109, février 1978. Vient le découpage en vignettes. Un cadre, pourrait-on dire.

Son dernier "Sommaire" (enfin, d'après ce que je sais) orne le N° 147 d’avril 1981 (ce Charlie s'arrête cette année-là, au n° 152). On voit tout de suite le chemin parcouru en six ans. Ou : comment passer du chemin de tout le monde à sa voie à lui.

N° 118, novembre 1978. Les personnages esquissent leur aspect définitif. Ils sont schématisés ("typés"), mais deviennent des individus.

Entre les deux, en six ans, Philippe Bertrand a trouvé le style de Philippe Bertrand.

N° 134, mars 1980. La figure humaine, en mouvement, échevelée et gominée.

Philippe Bertrand s'installe en auteur. Le genre de découverte qui fait, en musique, qu’après trois secondes, vous savez que c'est du Chopin.

N° 136, mai 1980. Une situation complexe, mais Bertrand a trouvé son visage.

J’enrage de ne pas savoir ce que j’ai fait de Linda aime l’art. Avant d'y arriver, Philippe Bertrand a fait sept planches du "Sommaire" de Charlie mensuel. Il a visiblement beaucoup travaillé. On peut même dire : beaucoup avancé. Une histoire personnelle, dont les pages que je montre aujourd'hui permettent de rendre compte, au moins partiellement.

N° 147, avril 1981. Là, on est installé dans la façon de faire de Linda aime l'art.

L'histoire de l’évolution d’un artiste qui chemine vers lui-même et qui finit par y arriver, pour signer un travail entre tous reconnaissable.

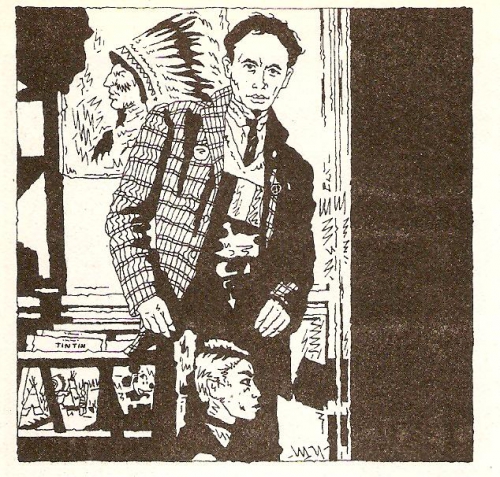

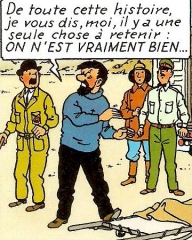

Charlie mensuel 2ème série, n° 15 (juin 1983) : Philippe Bertrand a vraiment trouvé sa manière. Je n'y peux rien : c'est juste beau. Il y a tout : le dessin, la surface, les couleurs. Accessoirement, l'allusion à L'Affaire Tournesol ou à L'Oreille cassée.

Alors chapeau ! Merci Philippe Bertrand. Merci Wolinski. Merci Charlie mensuel.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin, bande dessinée, charlie mensuel, nicoulaud, philippe bertrand, roland topor, guido crepax, linda aime l'art, wolinski

vendredi, 24 juillet 2015

BANDE DESSINÉE : FRANCIS MASSE

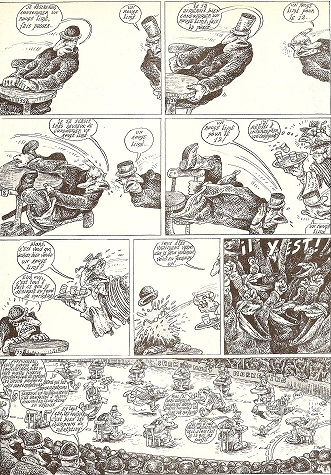

Je continue l'éloge d'un grand dessinateur, génialement foutraque : Francis Masse. Tout se passe dans Charlie mensuel (première série, 1969-1981).

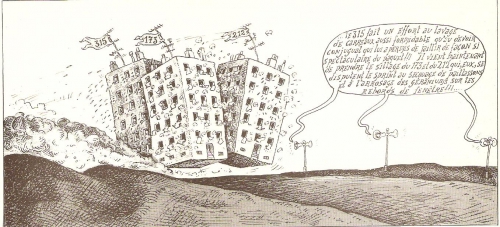

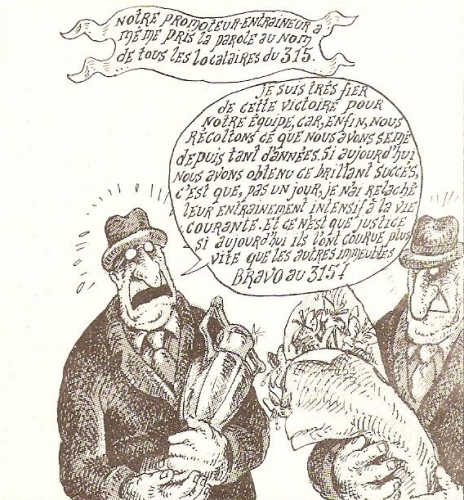

J’aime aussi énormément, dans le numéro 75, la course organisée entre plusieurs immeubles, dont les habitants se tirent la bourre en astiquant la cambuse, lavant les carreaux, secouant les paillassons. Le commentateur crie dans son micro : « Le 315 fait un effort au lavage de carreaux aussi formidable qu’au devoir conjugual [sic] qui lui a permis de jaillir de façon si spectaculaire du paquet !!! Il vient maintenant de prendre le sillage du 173 et du 212 qui, eux, se disputent le sprint au secouage de paillassons et à l’arrosage des géraniums sur les rebords de fenêtre ». Après l’arrivée, qui a vu la victoire de l’immeuble 315, c’est naturellement le promoteur-entraîneur qui prononce le discours de félicitation.

Un délice de parodie.

Il faudrait aussi détailler image par image cette compétition de consommateurs où le 12 commande un rouge limé (voir hier). Les autres consommateurs se passent la commande, mais un serveur l’intercepte et va illico envoyer le rouge limé dans la figure du 12. Alors tout le stade exulte et hurle : « Il y est ! ». Eh oui, quel beau match, n’est-ce pas !

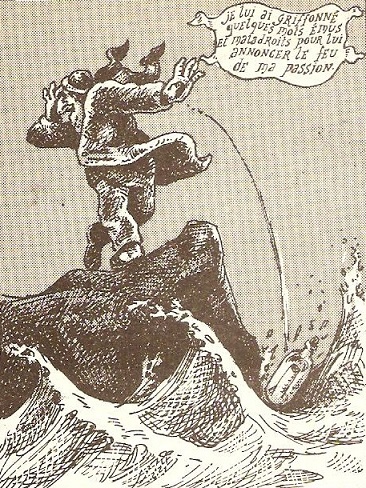

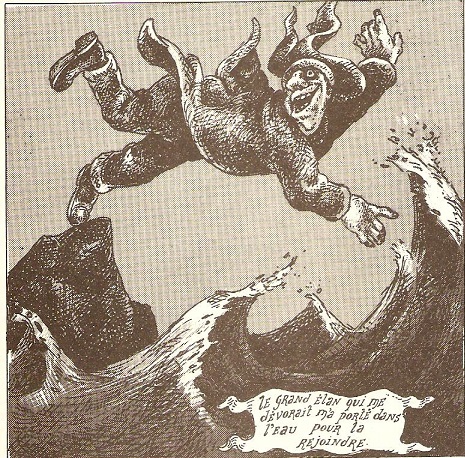

Et puis, cet amoureux transi qui veut déclarer sa flamme, mais qui, déçu dans ses attentes, s’efforcera d’oublier en allant à une surboum d'enfer organisée par des sardines (dans leur boîte, évidemment, il faut les voir se déchaîner) !

N° 72. Chapeau l'artiste ! Le bonheur de dessiner ! Cette vignette m'enchante. Dans la suivante, on découvre que "l'amour n'apprend pas à nager". Dans la dernière, on voit les sardines sans tête se trémousser dans leur boîte.

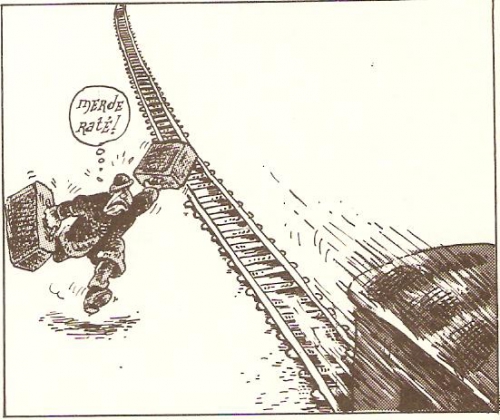

Et puis ce voyageur avec ses valises qui rate le train qui lui file sous le nez pour la trois cent quatre-vingt-cinquième fois.

N° 74.

Mais on s'aperçoit dans la dernière vignette que la scène se passe sous les yeux méprisants du pépé en costume marin (y compris les culottes courtes) qui regarde tourner son train miniature ! En maugréant.

Bref, Francis Masse se contrefiche de la réalité ordinaire.

C'est peut-être lui qui a raison.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charlie mensuel, wolinski, charlie hebdo, bande dessinée, francis masse bd, humour

jeudi, 23 juillet 2015

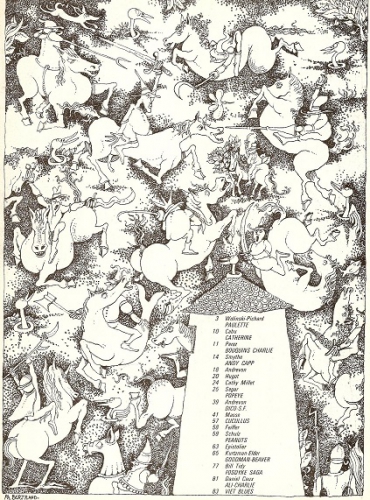

BANDE DESSINÉE : FRANCIS MASSE

Pour parler franchement, beaucoup de ce qu’a publié en son temps le Charlie mensuel de Wolinski paraît aujourd’hui suranné, voire vieillot. Bon, c’est sûr que je regarde ça avec mon œil de 2015 et que mon intérêt pour la bande dessinée s’est tant soit peu « relativisé ». Reste que j’ai maintenant du mal à suivre les histoires tortueuses et alambiquées de Buzzelli ou Guido Crepax. Même la célèbre Paulette (dessinée par Pichard) m’est devenue hautement improbable. On n'est pas loin du déchet.

N° 73. C'est la Fête des mères. Que ne ferait pas le petit monstre pour offrir à sa maman un beau bouquet de bras et de jambes, piqués au monsieur croisé dans la rue ! Willem, dans Libération du 24 juillet, semble s'être inspiré de Masse, mais c'est au sujet de la Grèce, en train d'être brutalement dégraissée.

Quelques-uns de ces héros ont cependant préservé leur droit au respect. J’ai parlé de Barbe, de quelques autres aussi. Mais dans ce paysage de haute qualité esthétique, il en est un qui brille encore par la virtuosité de son talent graphique, mise au service d’un délire narratif totalement jubilatoire : il s’appelle Francis Masse. Son dessin très singulier ne ressemble à rien de ce qui se fait à l’époque. Et qui n'a jamais été refait.

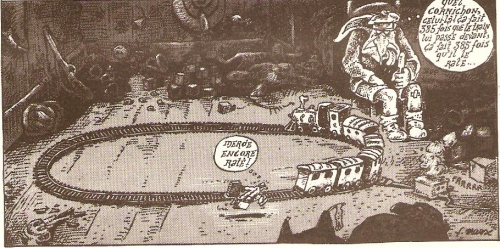

N° 77. Masse imagine comment résoudre le problème de la faim dans le monde. Oui : Masse est vraiment à la masse ! Je veux dire : génial !

Dans les bulles : « Eh bien, dites-le que vous avez faim ! - On a faim - Eh bien, dites-le qu'est-ce que vous voulez à manger ! - On veut du lait ! - Eh bien, en voilà, du lait, qu'est-ce que vous pleurez ? Suffit de demander. »

On est prié de ne pas chercher la morale de l'histoire.

Quant aux histoires qu’il invente, disons seulement qu’elles pourraient justifier l’expression populaire bien connue : le cerveau de Masse est complètement à la masse ! Ce sont vraiment des histoires de cinglé. Et c’est assumé crânement. Réflexion faite, certains y décèleraient un zeste d’inspiration surréaliste. A moins qu’il ne faille regarder du côté des amateurs de « nonsense » britannique. Bref : un imaginaire totalement désentravé, loufoque, maboul, cintré. Un génie à l'état pur.

N° 79. Dans le stade plein à craquer de supporters à gros nez, chapeau melon et manteau lourd, on voit aux prises deux équipes : les serveurs et les consommateurs. Il s'agit pour ceux-ci de se faire des passes de commandes. Mais les serveurs parviennent à les intercepter. Le but est marqué quand le rouge limé atterrit dans la figure du 12, celui qui a passé commande.

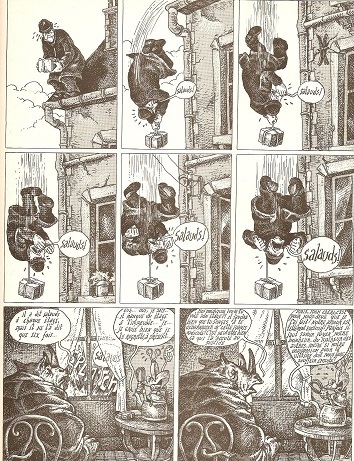

Un exemple ? Dans le numéro 85, zieutez ce bonhomme de Masse (gros nez, chapeau melon, manteau lourd) qui, debout sur le bord du toit, un pavé attaché au cou, se jette dans le vide, en proférant distinctement, à chaque étage, un « Salauds ! » bien sonore.

Installés devant leur fenêtre du rez-de-chaussée, un couple a assisté à l’écrasement (« Splatch »). Lui est un rhinocéros dans son fauteuil. Elle est une créature composite à base de bouilloire surmontée de quelques accessoires (chaussure à talon aiguille, écumoire, ciseaux …). C’est elle qui a volé l’étage du suicidé. Elle le regrette, mais elle a agi par amour. Le genre de planche qui fait se questionner le lecteur : « Mais où va-t-il chercher tout ça ? Faut-il qu'il soit frappadingue ! ».

Amour ! Que de crimes on commet en ton nom !

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, bande dessinée, charlie mensuel, charlie hebdo, francis masse, humour, nonsense stories

lundi, 20 juillet 2015

BANDE DESSINÉE : CHARLIE MENSUEL

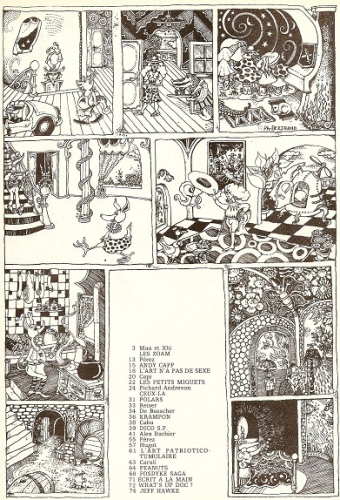

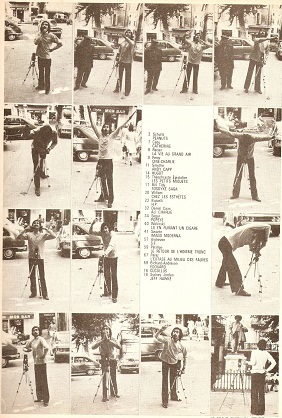

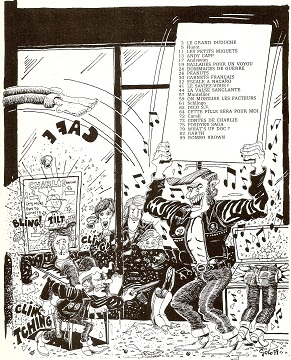

Je parlais de la page 1 de la revue Charlie mensuel, celle où se trouve le sommaire de chaque numéro.

Gag rigolo (le gars photographié derrière son trépied demande à la statue de prendre différentes poses pour la photo) signé "Le grand Guedin's studio" (N° 70 : Dingues studio ?). Le témoin a fini par renoncer.

Cette page du sommaire, qui n’est a priori pas faite pour être regardée en elle-même, s’orne en effet d’un dessin (rarement une photo) presque toujours réalisé pour les besoins de la cause (il y a des exceptions : Herriman, Dubout, gravure ancienne, …), autrement dit un dessin où la place du sommaire proprement dit est prévue et ménagée.

Remarquable dessin d'un nommé Monimoto (N° 92).

On y voit toute sorte de styles, d’imaginations. Ce sont parfois des dessins un peu bâclés, comme si Wolinski avait demandé ce service dans l’urgence à un copain.

Celui qui donne ces dessins formidables (N° 108) signe Michelangeli.

Parfois, ce sont au contraire des pages très travaillées, presque comme des œuvres à part entière. Le défi, quoi qu’il en soit, est celui que relève constamment tout maquettiste de presse : la liberté règne, quoiqu'avec une contrainte précise, ce qui donne des pages tantôt très aérées (N° 51, un Japonais), tantôt surchargées jusqu'à l'étouffement (N° 60, Carali, je crois, bien qu’il signe Bill). Le tout étant de placer, bien lisible, le programme des réjouissances. Le menu du jour, si vous voulez. On est en plein dans l'art baroque : la déco plutôt que la structure. La volute, plutôt que l'architecture.

Là, c'est le grand Golo (N° 122) des loubards : dessin un peu "sale", bourré de sons et d'onomatopées, qui privilégie l'expressivité.

On trouve des habitués : Willem, qui vous torche en moins de deux sa planche aux cases minuscule, Guitton, l’échappé d’Actuel, éternel baba cool, Nicoulaud, qui dépannait sans doute Wolinski quand il n'y avait personne, Cathy Millet.

Ce dessin est signé Mériaux (N° 141). Je le trouve intéressant, quoique décoratif.

Pour cette dernière, je me demande si c’est la même que la directrice de la revue Art press. Si c’est elle, elle a aussi pondu La Vie sexuelle de Catherine M., cet éloge de la partouze qui donne autant envie de faire l’amour que les poissons d’Ordralfabétix donnent envie de les manger.

Ils ont baisé. Je ne suis pas "psy", mais il ne m'étonnerait pas que la femme, à commencer par son sexe, suscite quelque inquiétude chez le Alain (N° 148) qui signe cette planchette.

On trouve aussi, parmi les dessinateurs du sommaire, de parfaits inconnus, des signatures illisibles et même des anonymes. On regrette parfois beaucoup de ne pas savoir qui est là (le joli gag du N° 115, ci-dessous).

J'aimerais bien savoir à qui on doit ce pot de fleurs qui rate sa cible, et cette page au dessin très léché. Ça ressemble un peu à Honoré, mort lui aussi le 7 janvier 2015.

J’ignore qui est Omez (N° 43). Et puis apparaissent ici et là des noms connus : Barbe (N° 54, voir ici le 15 juillet), Joost Swarte (N° 63, 82) ; Copi (N° 78) ; Veyron (N° 126). Bref, tout se passe comme si Wolinski, l’ordonnateur, se demandait à chaque fois comment il pourrait bien remplir sa page 1.

Ce Charlie-là, sauf erreur, s'est éteint au numéro 152 (septembre 1981, il n'a pas supporté longtemps l'élection de Mitterrand). Georges Dargaud a bien tenté une résurrection en avril 1982, avec Mandryka en "Rédac-chef", mais le cœur (ou l'esprit) n'y était plus.

Wolinski est mort le 7 janvier, à côté de Cabu, Maris et les autres. Une preuve que ce qui reste d'un homme, quand il n'est plus là, c'est bien ce qu'il a fait.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charlie mensuel, bande dessinée, humour, wolinski, cabu, dubout, krazy kat herriman, dessin monimoto, dessin michelangeli, carali, golo, willem dessin, guitton, revue actuel, baba cool, nicoulaud, catherine millet, art contemporain, revue art press, la vie sexuelle de catherine m, astérix, ordralfabétix, andré barbe, joost swarte, martin veyron, mandryka, georges dargaud, bernard maris, 7 janvier, charlie hebdo, frères kouachi

samedi, 18 juillet 2015

DOPAGE ET TOUR DE FRANCE

Je finissais mon billet du 14 juillet sur une citation d’Antoine Vayer à propos du démarrage foudroyant de Christopher Froome dans le Ventoux en 2013 (1028 watts de poussée instantanée). Eh bien bingo ! Le voilà maillot jaune en 2015. Comme quoi la persévérance est payante. Mais il semble qu’il y ait quelque chose de pourri au royaume de la petite reine. Et que l’omerta ne paralyse plus comme autrefois les langues. Les observateurs les plus neutres font désormais la fine bouche.

Même la grande presse nationale ne joue plus le jeu de l’enthousiasme béat face aux performances toujours plus exaltantes des « forçats de la route ». Pensez, Le Monde et Libération datés 16 juillet s’y mettent. En une du Monde, un appel d’article ainsi rédigé : « Chris Froome sème ses rivaux mais pas la suspicion ». Celle de Libé n’y va pas par quatre chemins, en titrant en très gros : « Le péril jaune » (très subtil, n’est-ce pas ?).

Le titre du Monde en page 15 est sans ambiguïté : « Froome plombe le Tour ». L’article assez neutre et consensuel, signé Henri Seckel, est doublé par un autre, de Yann Bouchez, beaucoup plus net : « Cachez ces données que seul le maillot jaune saurait voir ». Les deux articles (on s'est réparti le travail) comportent des éléments intéressants, mais c’est d’abord celui-ci qui attire mon attention, bien entendu.

Car on y apprend l’existence du SRM, « petit capteur placé dans le pédalier du vélo ». Il indique un certain nombre de paramètres, parmi lesquels « fréquence de pédalage, vitesse, pulsations, puissance ». Les données de Christopher Froome, piratées (paraît-il), se sont retrouvées sur les réseaux sociaux, défilant en même temps que la désormais célèbre scène du Ventoux, et révélant « l’infernale fréquence de pédalage, la puissance qui a atteint les 1000 watts au paroxysme de l’accélération et le rythme cardiaque qui reste relativement stable ». C’est bien connu, un bon entraînement permet de maîtriser les battements du cœur : un champion cycliste est forcément un vrai maître yogi. Qui plus est, Froome refuse « de communiquer sa VO² max (consommation maximale d’oxygène), facteur déterminant dans les sports d’endurance ».

Le succulent de l’affaire est l’attitude de Froome et de son directeur Dave Brailsford : impavide, leur attitude, face à toutes les questions sur les raisons des performances stratosphériques du coureur. Tant qu’il n’y a pas de preuve, on ne saurait l’accuser de quoi que ce soit. Tous deux savent qu’ils ne risquent rien. Ils seraient un rien narquois que ça ne m'étonnerait pas. Façon de dire : « Allez-y mes poussins ! », comme le meurtrier abrité derrière son alibi en béton.

Les petits copains du peloton, quand ils parlent, on peut compter sur leur admiration (et leur silence). Prudence est mère de sûreté : personne ne veut risquer un procès en diffamation. Reste Antoine Vayer (voir 14 juillet), le physicien des performances cyclistes, que Yann Bouchez semble avoir rencontré : « Selon lui, si les informations sur le leader de Sky sont sorties, il ne s’agit pas d’un "piratage", mais d’une "fuite" ». Un vilain jaloux dans l’équipe ?

Toujours est-il que Christopher Froome, s’il n’a pas « tué le Tour » à La Pierre-Saint-Martin, a écœuré la concurrence : il a cloué sur place ses rivaux : « Mardi, en voyant le leader de l’équipe Sky s’en aller seul, à 6,5 kilomètres du sommet, alors que tous ses concurrents explosaient dans son sillage, on a cru revivre la 15ème étape de l’édition 2013 » (la fameuse étape du Ventoux).

Les managers de l’équipe Sky ont-ils mis au point la recette miracle du « crime parfait » en matière de sport ?

Le dossier de Libération sur le même sujet est mi-chèvre-mi-chou. Il ne faudrait pas risquer de tuer le spectacle. Mais attention, Libé : Froome s'est fait huer par une partie du public, le matin du départ de La Pierre-Saint-Martin.

Si le public aussi s'y met, maintenant .... Aujourd'hui c'est l'égalité : le percheron au croupion superbe (le breton n'est pas mal non plus) peut faire jeu égal avec le cheval de course (le maire de Champignac n'est pas plus lyrique).

L'égalité, on vous dit : le crack et le bourrin, même combat. Ben non.

Faut-il s'ennuyer dans la vie pour s'intéresser à ce spectacle bidonné !

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sport, cyclisme, tour de france, amaury sports organisation, dopage, triche, christopher froome, antoine vayer, maillot jaune, la petite reine, mont ventoux, journal le monde, journal libération, yann bouchez, henri seckel, 14 juillet, omerta, capteur srm, dave brailsford, la pierre-saint-martin, équipe sky, maire de champignac, franquin, bande dessinée

vendredi, 17 juillet 2015

BANDE DESSINÉE : KIKI PICASSO

FEUILLETON GREC

Dans Le Canard enchaîné du 15 juillet (extraits) :

1

2 : les détails du plan d' « aide » (!!!) :

Sans compter la masse des privatisations (les ports, entre autres) exigées dans l'accord. Il est désormais prouvé que le trio Merkel-Schäuble-Gabriel (réédition du trio infernal Bush-Rumsfeld-Cheney de 2003 face à l'Irak), aidé de quelques sous-fifres, a voulu et obtenu d'humilier publiquement, cruellement et spectaculairement Alexis Tsipras, et à travers lui la Grèce tout entière. Je ne suis pas sûr que l'Europe puisse se relever de cet affront.

Elle est pas belle, cette Europe ? Non, vraiment pas belle. Elle obéit tout simplement à une logique folle. Il faudrait l'enfermer, parce qu'elle devient dangereuse.

*******************************************************

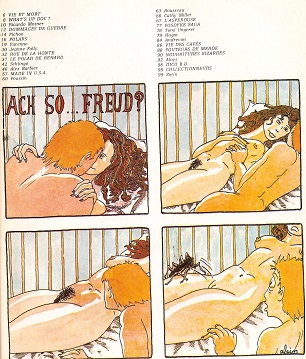

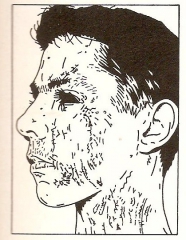

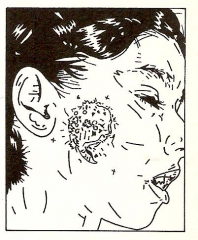

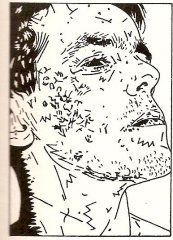

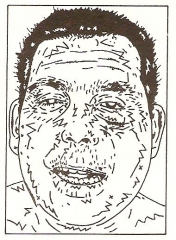

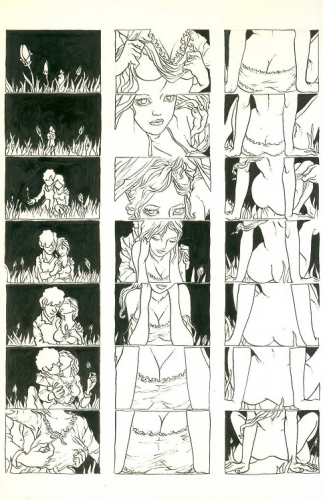

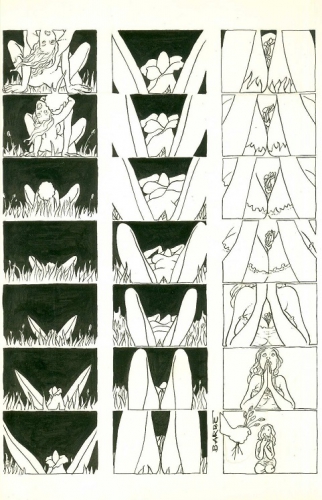

Les images que je publie ici avaient paru dans une de ces multiples petites (et éphémères) revues de bandes dessinées (Mormoil, Surprise, Tousse-bourrin, Le Cri qui tue, Le Canard sauvage, Ah!nana, ...) qui foisonnaient dans les années 1970. J’ai nommé Bien Dégagé sur les oreilles.

Les images que je publie ici avaient paru dans une de ces multiples petites (et éphémères) revues de bandes dessinées (Mormoil, Surprise, Tousse-bourrin, Le Cri qui tue, Le Canard sauvage, Ah!nana, ...) qui foisonnaient dans les années 1970. J’ai nommé Bien Dégagé sur les oreilles.

Mes excuses aux âmes sensibles.

C’est dans le N°1. J’ignore s’il fut suivi d’un N°2. Cela nous reporte aux années Bazooka (Production), bien que le groupe ne fût pas encore ainsi baptisé, au moins pour ce que j'en sais.

d’un N°2. Cela nous reporte aux années Bazooka (Production), bien que le groupe ne fût pas encore ainsi baptisé, au moins pour ce que j'en sais.

Beaucoup de choses très moches et très mauvaises dans ce numéro sans doute sans lendemain. Malgré leur sujet, ce n'est pas le cas des vignettes que j'ai choisies.

Beaucoup de choses très moches et très mauvaises dans ce numéro sans doute sans lendemain. Malgré leur sujet, ce n'est pas le cas des vignettes que j'ai choisies.

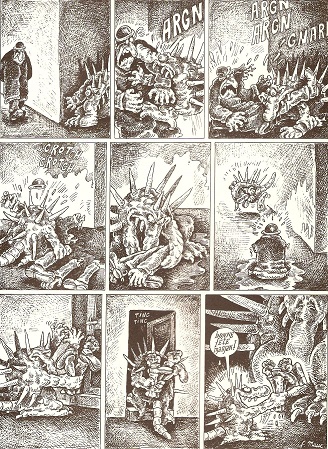

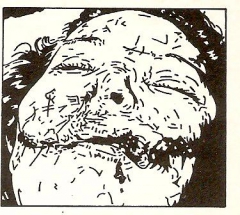

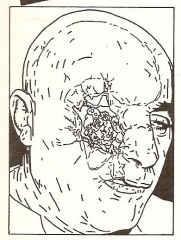

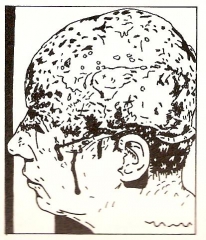

Je ne retiens que les planches réalisées par celui qui se présente sous le pseudonyme « Loulou » (Jean-Louis Dupré, « Cronique colonialle »), mais surtout par un nommé « chapi->o » (Christian Chapiron), qui se fera connaître plus tard sous le pseudo « Kiki Picasso », qui réalise ici une suite d’images tout à fait saisissantes.

sous le pseudonyme « Loulou » (Jean-Louis Dupré, « Cronique colonialle »), mais surtout par un nommé « chapi->o » (Christian Chapiron), qui se fera connaître plus tard sous le pseudo « Kiki Picasso », qui réalise ici une suite d’images tout à fait saisissantes.

Il faudrait dire « percutantes », puisqu’il intitule la suite « Percutant HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII … Bang ! », et qu’il la conclut par une vignette indiquant le prix de vente d’une médaille et d’un porte-clés « Saint-Christophe ».

Il faudrait dire « percutantes », puisqu’il intitule la suite « Percutant HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII … Bang ! », et qu’il la conclut par une vignette indiquant le prix de vente d’une médaille et d’un porte-clés « Saint-Christophe ».

Ce qui fascine dans cette série de visages humains après l’accident et après passage à l’hôpital (quand ce n’est pas sur fond de carrelage blanc), c’est la façon à la fois très neutre et clinique et très violente dont le futur Kiki Picasso restitue l’état de personnes dont la vie a basculé ou pris fin ce jour-là.

humains après l’accident et après passage à l’hôpital (quand ce n’est pas sur fond de carrelage blanc), c’est la façon à la fois très neutre et clinique et très violente dont le futur Kiki Picasso restitue l’état de personnes dont la vie a basculé ou pris fin ce jour-là.

Le trait de l’artiste, qui s’apparente à l’école de la « ligne claire », pousse la technique jusqu’à ses limites formelles où, symboliquement, la ligne brisée se fait brutale, révélant la fragilité de l’épiderme humain et de tout ce qu’il y a dessous. Ces gribouillis de l'artiste sur le visage de ces gens amochés, j'ignore pourquoi et comment, me parlent. Dans leur genre, ces dessins sont des chefs d'œuvre.

Le trait de l’artiste, qui s’apparente à l’école de la « ligne claire », pousse la technique jusqu’à ses limites formelles où, symboliquement, la ligne brisée se fait brutale, révélant la fragilité de l’épiderme humain et de tout ce qu’il y a dessous. Ces gribouillis de l'artiste sur le visage de ces gens amochés, j'ignore pourquoi et comment, me parlent. Dans leur genre, ces dessins sont des chefs d'œuvre.

Est-ce morbide ? Possible. Il n’empêche que sur le plan du graphisme, il y a quelque chose qui retient irrésistiblement l’attention. Allez : qui me touche. Ci-dessous, quelques détails de quelques vignettes : je pense à Dubuffet, au moins dans l'esprit.

En 1978, le groupe Bazooka est constitué, et publie, encarté dans le journal Libération, un supplément présenté sous le titre Un Regard moderne, dont j’ai gardé longtemps les six ou sept numéros, et qu’un déménagement a hélas fait disparaître.

Je laisse aux spécialistes des Beaux-Arts le soin de commenter l’ « apport décisif » que fut le travail de Kiki Picasso et Loulou Picasso (et du groupe Bazooka) dans les pratiques graphiques. Je voulais juste évoquer le choc esthétique (et pas seulement) ressenti à l’époque, face au travail de ce qui fut, en somme, une avant-garde.

Merci à Kiki Picasso (et, dans une moindre mesure, à Loulou Picasso).

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, bazooka productions, bien dégagé sur les oreilles bd, kiki picasso, loulou picasso, olivia clavel, lulu larsen, electric clito, jean rouzaud, jean-louis dupré, christian chapiron, médaille saint-christophe, journal libération, un regard moderne, groupe bazooka, revue mormoil, touss-bourrin, le cri qui tue, dubuffet

jeudi, 16 juillet 2015

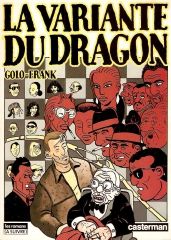

BANDE DESSINÉE : GOLO & FRANK

FEUILLETON GREC

L'Europe institutionnelle, l'Europe des Traités est, face à la Grèce, en train de faire du plagiat. Le trio allemand Schäuble-Gabriel-Merkel, la folie guerrière en moins (quoique ...), est une réplique du trio néo-conservateur de sinistre mémoire, Bush-Cheney-Rumsfeld (n'oublions pas Wolfowitz), à qui nous devons le chaos actuel au moyen Orient. Il est à craindre que la folie bureaucratique de Schäuble-Gabriel-Merkel aboutisse, en Grèce et en Europe, au même genre d'instabilité généralisée, avec tous les risques que cela comporte. Même l'ultralibéral FMI supplie les instances européennes d'annuler une partie de la dette grecque, c'est dire ! C'est au trio allemand que nous devrons les conséquences de ce fanatisme. Apprêtons-nous à dire : « Merci pour tout ! ». Je voudrais savoir en quoi la privatisation à tout va des biens publics grecs doit être considérée comme LE remède miracle.

Ne pas oublier que la marque Merkel fabrique des fusils de chasse.

******************************************************

Dans le monde de la bande dessinée, il y a les majestés souveraines, dont la statue équestre en bronze doré trône définitivement sur un piédestal de marbre noir (et dont la cote BDM interdit aux bourses plates l’accès aux éditions originales). Je parle évidemment des phares : Hergé, Franquin, Jacobs, Pratt, et quelques autres. Mais il y a aussi des « petits maîtres » tout à fait singuliers et tout à fait intéressants.

Dans le monde de la bande dessinée, il y a les majestés souveraines, dont la statue équestre en bronze doré trône définitivement sur un piédestal de marbre noir (et dont la cote BDM interdit aux bourses plates l’accès aux éditions originales). Je parle évidemment des phares : Hergé, Franquin, Jacobs, Pratt, et quelques autres. Mais il y a aussi des « petits maîtres » tout à fait singuliers et tout à fait intéressants.

En peinture, en musique, on dira la même chose : à côté des Everest qui ont nom Rembrandt ou Delacroix, il y a, par exemple, le sympathique Monticelli, le peintre marseillais. Dans la bande dessinée, et je regrette qu’ils n’aient pas davantage produit, j’ai un penchant pour un tandem qui a fait parler de lui dans les années 1980 : celui qui tient le crayon s’appelle Golo, la plume est tenue par Frank.

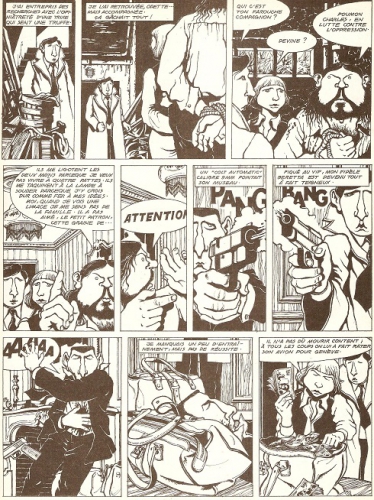

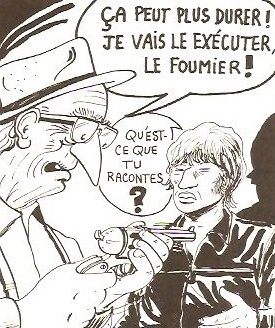

Pour la couleur du récit, on reste résolument dans le noir, le crade. Peu de chose permet de différencier le voyou du flic. Tout se passe entre les appétits de pouvoir et d’argent et les bas-fonds plus ou moins glauques (Brassens dirait « interlopes », quoiqu’il chante : « … et non dans un chou, comme ces gens plus ou moins louches »). Il y a des prolos, des arabes, des putes, des travestis, des mauvais garçons, des drogués, bref : une faune peu reluisante.

Pour le dessin, le trait ressemble au contenu : il est sale à souhait, bien qu’il faille le rattacher à l’école de la ligne claire. Les contrastes sont accusés. Les traits des personnages sont découpés à la hache, au risque parfois de tomber dans la caricature des caractérologies de l’ancien temps, vous savez, Louis XVI décrit comme NENAS, traduction « Non Emotif, Non Actif, Secondaire », et toutes les salades du même acabit.

Par exemple, l’un des deux tueurs, dans Les Noces d’argot, un gras chauve balourd, s’il est doté d’un psychisme rudimentaire, ça ne l’empêche pas d’être un vrai méchant, même s’il se trouve sous la coupe du petit teigneux qui mène la chasse. Il y a aussi des allumés prêts à tout pour obéir au chef de je ne sais plus quelle Eglise universelle, mais qui se font dégommer par les précédents. Il y a aussi un bâton sur lequel est gravée une formule secrète : « Aura clausa patent » (L’or ouvre ce qui est fermé). L’histoire avait commencé à paraître dans Charlie mensuel.

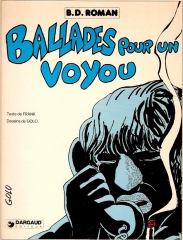

Mais que Golo et Frank me pardonnent : ma préférence ne va pas aux trois épisodes des Noces d’argot (Dargaud éditeur, that’s a joke ?). Ils n’avaient qu’à ne pas commettre deux chefs d’œuvre : Ballades pour un voyou (1983) et La Variante du dragon (1989, d’abord publié dans la revue A Suivre).

Le premier raconte une arnaque à l’assurance, montée par Jeannot (qui sort de taule) et sa petite bande. L’idée qui rend le livre mémorable a été de truffer le récit d’évocations de chansons populaires qui parlent de la débine, des voyous, de la prostitution, de la révolte, de l’amour, etc. Le scénario se paie le luxe de rester à l’arrière-plan. L’avant-scène est occupé par les personnages, je devrais dire les « figures », voire les trognes, les trombines, les caractères, tous typés de façon presque brutale.

Trois camps s’affrontent, dont deux sont liés : la bande de blousons noirs aux insignes nazis qui tient les murs du café « Chez Riton », à qui il arrive de « travailler » pour Frankel, un juif antipathique dont la vitrine – le restaurant « Mittel Europa » – dissimule des affaires louches. Il « mouche à la pèlerine », c’est-à-dire qu’il est « protégé » par la commissaire Castagne, Marie-Aurore de son prénom. Drôle de couple, qui se livre à l’occasion à des jeux sado-maso, où la commissaire tient le fouet. Et elle chante la Marseillaise au moment où son doigt déclenche l’orgasme.

Boris, le yiddish, quand il se fâche vraiment.

Face à la bande de loubards et aux flics « ripoux », la bande de copains réunie autour de Jeannot. Il y a sa copine Babet, Vlad, qui trouve le coup à faire, et puis surtout, il y a Boris, juif de même origine que Frankel, qu’il fait chanter à l’occasion, parce qu’il en sait long sur lui. Il vous taille un faux diamant plus vrai que le vrai. Et il a la rancune aussi tenace que le culot. Ce personnage est la vraie trouvaille de ce récit, qui finit par une petite scène de guerre urbaine, où Boris tire sur les flics, avant de se jeter du toit de l’immeuble.

L’idée géniale qui dirige l’action dans La Variante du dragon (qui fait allusion à la « défense sicilienne », pour les connaisseurs) est d'organiser le récit sur le modèle d'une partie d'échecs. Pas n’importe laquelle : celle disputée au 16ème siècle par un certain Paolo Boï, qui a, paraît-il, gagné pas mal d’argent grâce à sa maîtrise du jeu d’échecs. Une partie où il aurait joué, dit-on, contre le diable, à cause d’un coup incompréhensible, qui donne la victoire à celui qui se croyait vaincu.

L’idée géniale qui dirige l’action dans La Variante du dragon (qui fait allusion à la « défense sicilienne », pour les connaisseurs) est d'organiser le récit sur le modèle d'une partie d'échecs. Pas n’importe laquelle : celle disputée au 16ème siècle par un certain Paolo Boï, qui a, paraît-il, gagné pas mal d’argent grâce à sa maîtrise du jeu d’échecs. Une partie où il aurait joué, dit-on, contre le diable, à cause d’un coup incompréhensible, qui donne la victoire à celui qui se croyait vaincu.

Sainte-Croix est la tête pensante et le financier d’un vaste réseau de trafic d’héroïne. A son service, le commissaire Sissa est l’ordonnateur exécutif de la chose. D’autres personnages importants gravitent autour de ces deux-là : Won Ton Charlie, qui représente les fournisseurs de came, Andréani, Catherine, Chérif, Bigaille, Tonton et Tonton, Fianchetto. A  noter que Golo a donné à Sainte-Croix la belle gueule de crapaud difforme de Jean-Paul Sartre, quand il finissait sa vie en grenouille tombée accidentellement du bénitier. De tels détails réjouissent le cœur de l'homme.

noter que Golo a donné à Sainte-Croix la belle gueule de crapaud difforme de Jean-Paul Sartre, quand il finissait sa vie en grenouille tombée accidentellement du bénitier. De tels détails réjouissent le cœur de l'homme.

Tous ces jolis cocos ont un gros souci : un petit malin s’est glissé dans le réseau et détourne à son profit toute la came, et le pognon qui va avec. Ce petit malin s’appelle Vétiver, parce qu’il a l’habitude de se parfumer à cette essence : « … un mec qui se fait des couilles en or … avec une idée, mais brillante ! ».

Là-dessus, quinze ans après avoir quitté la place, débarque son ancienne connaissance, Evereste Puig, qui a purgé quelque part une peine dans un bagne pour on ne saura trop quelle raison, et qui a besoin de se refaire une santé. L’avantage, c’est qu’il y est devenu redoutable aux échecs. Malheureusement, il va tomber raide dingue amoureux de Catherine, face à qui il a été obligé de coucher son roi.

Entre la drogue et les drogués, l’histoire navigue violemment d’un meurtre à l’autre, au rythme où pions et pièces se font prendre au cours de la partie. Tout est crade et impitoyable dans ce chaudron. L’histoire finit dans un bain de mort, où les moins mauvais s’en sortent.

C'est presque une morale. Pas tout à fait quand même.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, golo et frank, ballades pour un voyou, la variante du dragon, défense sicilienne, jeu d'échecs, l'homme à la tête de sphinx, la terre du limon noir, georges brassens, bdm, les noces d'argot, revue à suivre, mittel europa, drogue, narcotrafic, flics ripoux, jean-paul sartre

mercredi, 15 juillet 2015

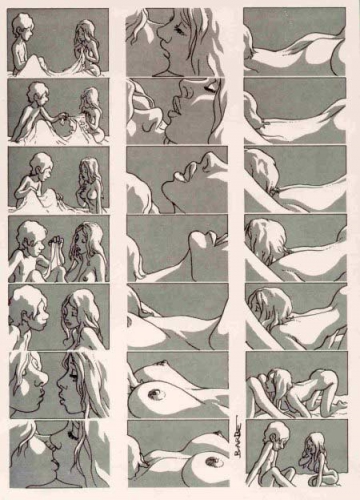

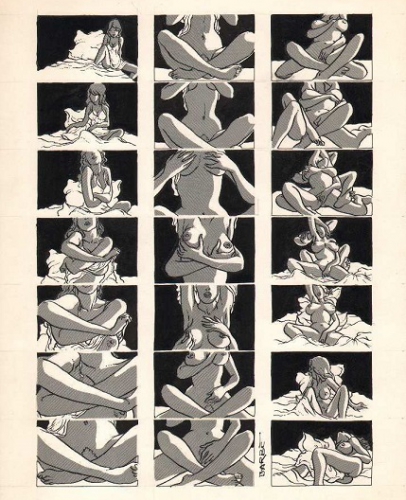

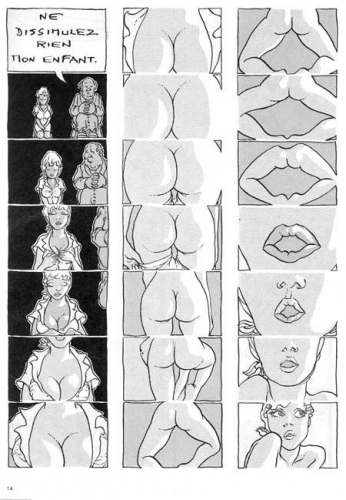

BANDE DESSINÉE : LE CAS BARBE

J’aurais bien vu André Barbe en nouveau Walt Disney. Mais attention : un Walt Disney pour adulte, et pas un moraliste calviniste, puritain, et coincé dans la bulle des grands principes binaires, si chère au manichéen George W. Bush. Pourquoi n’a-t-il pas fait de dessins animés, des vrais à vingt-quatre images / seconde ?

Bon, il s’est contenté de faire de la bande dessinée. On ne va pas lui reprocher de faire ce qu’il a fait, maintenant qu’il est mort (en 2014). Parce que ce qu'il a fait atteint la perfection dans son genre. Son style, ainsi que les ouvrages qui sont sortis de son crayon, est immédiatement reconnaissable : un trait voluptueux d’une part, et d’autre part une disposition verticale des bandes, comme si le lecteur visionnait la pellicule d’un film image par image, mais en passant plus vite : il y a de l'ellipse, dans la torridité des images fabriquées par André Barbe.

Pour le confesseur (en deux mots ?), la bande retrace impeccablement la trajectoire de son imaginaire : des seins, il est si facile de passer aux fesses. Mais finalement, il se contentera de la bouche. On a compris, Barbe, tu es anticlérical.

Le trait épicurien qu’il déroule en arabesques infatigables, c’est, on l’a sans doute deviné au vu des illustrations, pour le corps féminin. Barbe éprouve un amour inextinguible pour les formes féminines, qui ont le pouvoir particulier (et légèrement pervers, bien entendu) de, tout à la fois, combler et frustrer le spectateur. Barbe rêve de sentir entre ses mains un tel corps. Alors il se dessine en train de le tenir d'une main et de le dessiner de l'autre (ci-dessous). Magie du trait : pour le coup, la formule n’est pas usurpée. Mais plaisir, sans doute, de masturbateur, car s'il tient la femme, elle demeure absente. La magie du trait, c'est précisément ça : matérialiser le fantasme.

Le corps de la femme n’apparaît en entier, superbement rendu évidemment, que de temps en temps, aussitôt disparu dans le grossissement soudain d’un détail, qui se transforme bientôt à son tour. Barbe n’aurait jamais pu être cinéaste : il prend trop de liberté avec le réel. Il a fait sienne la devise du scientifique : « Tout se transforme ». Je ne vois donc que le dessin animé. Ses Strips et autres Cinémas ne sont rien d'autre que du dessin animé servi sur planche.

Planche I.

Ce que Barbe voit, il ne le voit jamais longtemps, juste le temps de s'électriser. Perdre de vue avant de voir surgir. Le désir est par essence mouvement : ce buisson est à peine devenu un pubis fourni encadré par deux cuisses ouvertes qu’on voit apparaître les collines de deux fesses dans le creux desquelles apparaît un guerrier à cheval (ou qui que ce soit d’autre), et puis voilà (pouf, pschitt, hokus pokus, abracadabra) que déboule dans le paysage une paire de seins du meilleur aloi. Pas le temps de toucher : le corps féminin s’est évanoui dans le décor.

Planche II.

Voilà, fascinantes et charnelles jusqu’au pulpeux, les héroïnes de Barbe vous attirent et disparaissent. Ce sont des allumeuses. La BD de Barbe exacerbe un désir masculin toujours renouvelé et jamais satisfait. L’auteur a tout compris de ce pouvoir millénaire, indéracinable. Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas une BD féministe, mais une BD célébrant (gare au stéréotype) l’ « éternel féminin », tel qu’il surnage encore, on ne sait trop comment ni pourquoi, dans les rêves des hommes. J'espère.

Barbe est peut-être un obsédé, mais il sait poser des formes splendides sur ses obsessions. Ce qu'on appelle le grand art.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, bd, barbe dessinateur, charlie mensuel, bd strips barbe, bd barbe cinémas, érotisme, dessin animé, walt disney, corps féminin, désir sexuel

dimanche, 05 juillet 2015

CABU ET L'EDUCATION SEXUELLE

A propos de la Grèce, on peut écouter l'entretien qu'Arnaud Leparmentier a eu avec Thomas Piketty, qu'on trouve sur lemonde.fr.

Et ICI (durée 25'35", - augmentée de la publicité très niaise, mais ceci est un pléonasme, même s'agissant des pubs les plus subtiles ou les plus tordues).

Bien que Leparmentier soit horripilant, à sans arrêt couper la parole à l'invité. Tous ces gens qui veulent montrer qui est le chef sont pathétiques.

Piketty se livre à une démonstration éclatante de l'aveuglement dogmatique des institutions économiques (FMI), des institutions financières et des institutions politiques européennes à commencer par l'éléphant Merkel dans le magasin de porcelaine.

Et Piketty fait des propositions qui ont au moins l'apparence du bon sens. Comme il le dit, les responsables européens, en même temps qu'ils incarnent un massif déni de démocratie, sont des apprentis sorciers, qui prennent le risque de faire couler tout le navire européen.

**********************************************

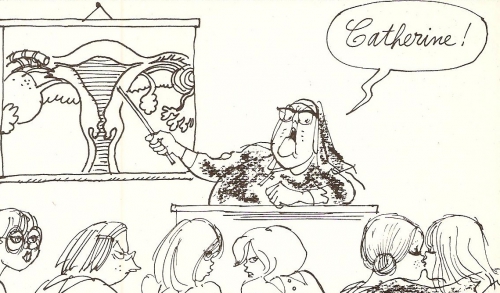

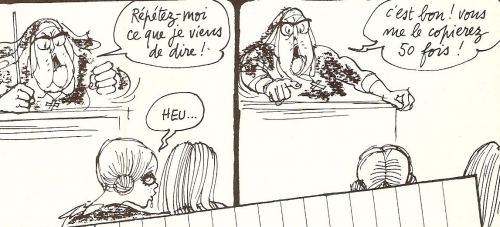

On trouve cette planche dans Charlie mensuel, avril 1975.

Deux filles qui se papouillent le museau, une religieuse "enseignant" les choses du sexe : une synthèse de l'époque, en quelque sorte.

On sent combien toute la délicieuse poésie lyrique et les élans mystiques du sentiment amoureux jaillissent du cours d'éducation sexuelle. Vous aurez noté la goutte à la lippe inférieure de Catherine.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cabu, humour, société, éducation sexuelle, bande dessinée, charlie mensuel, charlie hebdo, grèce, grexit, tsipras, thomas piketty, arnaud leparmentier, lemonde.fr, le capital au 21è siècle, économie, journal le monde

samedi, 04 juillet 2015

LA SERVITUDE HEUREUSE

2/2

De telles expériences, en psychologie sociale, sont multiples et variées : tout y passe, de l’acceptation d’un panneau publicitaire dans le jardin pour vanter les économies d’énergie (rôle de l’autocollant qu’on a accepté ou non d’apposer auparavant sur sa fenêtre), jusqu’au ver de terre que, au terme d’un cheminement beaucoup plus tortueux, on a accepté ou non de bouffer (authentique, évidemment, sans ça ce ne serait pas drôle).

De telles expériences, en psychologie sociale, sont multiples et variées : tout y passe, de l’acceptation d’un panneau publicitaire dans le jardin pour vanter les économies d’énergie (rôle de l’autocollant qu’on a accepté ou non d’apposer auparavant sur sa fenêtre), jusqu’au ver de terre que, au terme d’un cheminement beaucoup plus tortueux, on a accepté ou non de bouffer (authentique, évidemment, sans ça ce ne serait pas drôle).

Enfin bref, les expériences (en "double aveugle", s’il vous plaît, conformément aux méthodes de la science) se suivent, mettant en application les recettes de l’ « amorçage » et du « pied-dans-la-porte », et se ressemblent quant au résultat : ça marche dans la plupart des cas. L’amorçage repose sur la recette bien connue de la « promesse non tenue », base entre autres de la publicité mensongère (en l'occurrence de l'escroquerie) : vous aurez un rabais de 25 % sur x, y ou z, et à l’arrivée, vous n’avez plus que 5 %. Que se passe-t-il ? Eh bien, dans beaucoup de cas, c'est prouvé, vous persévérez.

Même chose pour le pied-dans-la-porte (l’histoire de l’autocollant écologique ci-dessus, par exemple) où, pour ne pas désavouer le geste tout à fait anodin qu’on a obtenu de vous précédemment, vous acceptez de faire le pas suivant, beaucoup plus lourd de conséquences, qu’on vous demande de faire à présent : la première décision entraîne la deuxième. Vous vous êtes, comme dit la théorie, « engagé ». Et il y a peu de chances que vous reveniez en arrière.

Cette persistance a été baptisée « persévérer dans la décision ». Et cette persévération est absolument redoutable, car elle peut mener à des catastrophes, par exemple quand il s’agit d’un trader qui a pris une décision dans une mauvaise direction : il a tendance, toujours pour ne pas se désavouer lui-même (ni risquer de passer pour un charlot), à « rester droit dans ses bottes », quitte à se casser la figure (on pense à Kerviel).

Devinez pourquoi aucun homme politique français ne démissionne jamais : il persévère, pour ne pas se déculotter en public. « Errare humanum est, perseverare diabolicum ». Très difficile pour un politicien français de reconnaître qu’il s’est trompé ou qu’il a failli. Ailleurs on n’a pas de ces lâchetés et de ces hontes. Les samouraïs faisaient seppuku, car ils tenaient à leur honneur (on disait : "pour restaurer leur harmonie perdue"). Et responsables anglais ou allemands démissionnent sans en faire tout un plat. Parfois avec élégance, voire panache. Et la démission n'est pas un suicide, que je sache.

Alors on peut rêver, comme les auteurs, à une humanité idéale, où la connaissance et la maîtrise de ce pouvoir d’orienter autrui dans une direction voulue par une instance (gourou, secte, entreprise, …), ne seraient utilisées qu’orientées vers des buts louables et désirables, pleins d’humanisme et de souci du Bien. Un gros tas de chouettes copains, quoi. Tous frères. On sait ce qu’il en est en réalité. En somme, cette « naïveté » est un gros mensonge : l'humanité est capable du pire, et il y a fort à parier que Beauvois et Joule le savent. Pourquoi veulent-ils à toute force rester honorables et respectables ? Un peu de courage conceptuel, que diable !

Dans un passage drôle et intéressant du livre, qui peut servir aux parents perplexes, les auteurs racontent comment un père a le plus de chances d’obtenir de son fils d’une dizaine d’années qu’il range enfin sa chambre. Je passe sur les détails. Le résultat de l’expérience montre que plus la sanction (récompense ou punition) est grande, plus la volonté de ranger sa chambre sera comme un feu de paille dans l’esprit du gamin. Il faudra tout recommencer dès demain.

Papa a tout faux.

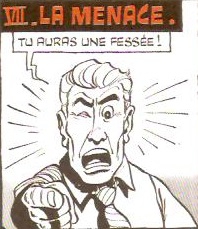

Tiré des Dingodossiers, de Goscinny et Gotlib. Mais, à leur décharge, ils n'avaient pas lu Petit traité de manipulation ...

Toute la difficulté de la chose est d’amener le garçon (Léo, je crois me souvenir) à se convaincre que le besoin de ranger sa chambre émane de lui-même : plus la sanction (récompense ou punition) est faible, plus le rangement de la chambre semblera découler de son libre-arbitre, et plus il aura tendance à reproduire plus tard, « librement », le comportement attendu.

Dit comme ça, ça paraît évident et simple, reste à le mettre en pratique. Avis aux amateurs parents. Ceux qui y réussissent peuvent passer le concours de manipulateur mental diplômé : à faible enjeu, forte impression de liberté, d'où forte persistance du comportement, c'est la règle.

Il se passe d’ailleurs la même chose dans des expériences avec de jeunes adultes : moins la participation est rémunérée, plus le comportement obtenu au cours de l’expérience sera durable et intériorisé. On appelle ce « réflexe » une opération de « surjustification ». Cela semble être une loi qui gouverne le fonctionnement psychologique de l'individu : plus il agit sans attendre aucune reconnaissance, plus le sentiment de liberté est intense, et plus le comportement s’installe dans la durée.

C’est une véritable trouvaille, en même temps que, si l'on veut, un enfonçage de porte ouverte. Une nouvelle manière (concrète) d’envisager la liberté humaine, dans une société de masse, où l’individu pèse d’un poids presque proportionnel (c'est-à-dire infime) au nombre d’existences parmi lesquelles s’inscrit la sienne. Je dis « presque » à cause des hiérarchies induites par les spécialisations et les qualifications professionnelles : plus on est riche et puissant, plus on est libre. A cet égard, certains sont infiniment libres.

Je ne dis pas que Beauvois et Joule ont commis un chef d’œuvre. Simplement que leur Petit traité de manipulation ..., même avec les défauts que j’ai signalés, constitue une excellente introduction aux méthodes qui permettent à tous les pouvoirs des pays dits démocratiques de « gérer » des populations trop nombreuses, tout en les persuadant qu’elles vivent dans des régimes où règne la liberté individuelle.

Le fonctionnement actuel de l'Europe montre un magnifique exemple de ce despotisme masqué, où le légal évince en toute impunité le légitime : même si la Grèce n'est pas toute blanche, tant qu'elle n'aura pas plongé le nez dans la poussière et crié grâce, l'Europe légale, l'Europe des Traités, cette Europe "démocratique", qui s'est faite sans et contre les peuples, restera intraitable, inflexible, implacable.

Tout le monde a reconnu la ravissante Angela Merkel.

Une liberté étroitement contrôlée. Même si les populations en question se montrent rétives, à l'occasion (Grecs, « Indignados » ...).

Et puis, au bout du compte, tout ça est une bonne leçon au sujet des sciences dites humaines. Vous connaissez le raisonnement : une technique n'est ni bonne, ni mauvaise en soi. Tout dépend de l'usage qui en est fait. Eh bien je vais vous dire, l'usage qui en est fait, il est toujours aussi bon ET aussi mauvais que possible. Le bon côté étant dans le mérite que recèle toute augmentation des connaissances. Le mauvais étant celui qui triomphe concrètement.

L'exemple de la psychologie sociale (qui ajoute les dégâts de la sociologie à ceux de la psychologie) montre clairement quel usage est fait des sciences dites humaines, grâce à tous les outils de gouvernement que les pouvoirs (politique, économique, ...) en tirent pour assujettir plus sûrement et plus fortement leurs sujets.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, psychologie, sciences humaines, psycho-sociologues, jean-léon beauvois, robert-vincent joule, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, beauvois et joule, amorçage, pied-dans-la-porte, manipulation mentale, jérôme kerviel, gotlib, goscinny, dingodossiers, bande dessinée

jeudi, 02 juillet 2015

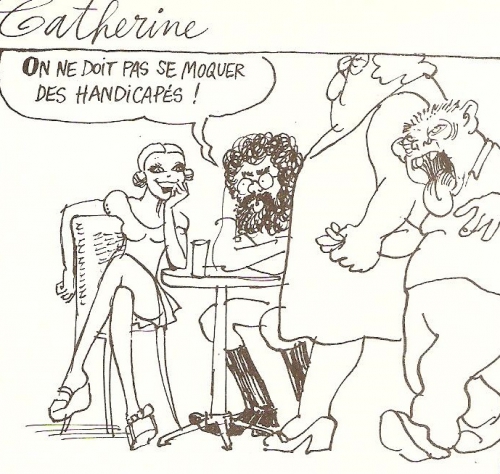

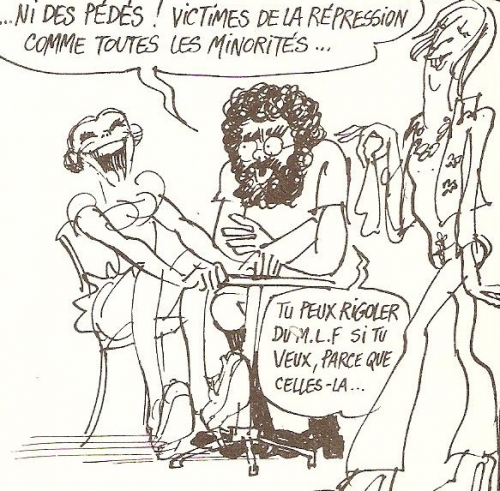

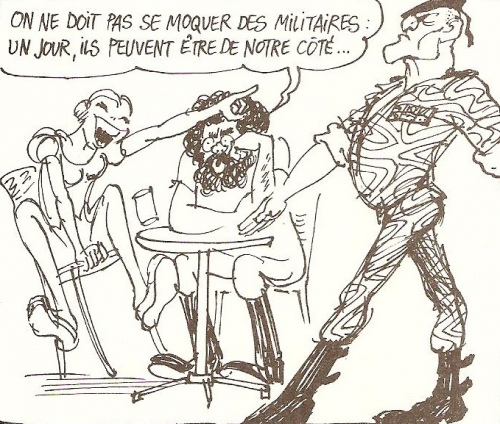

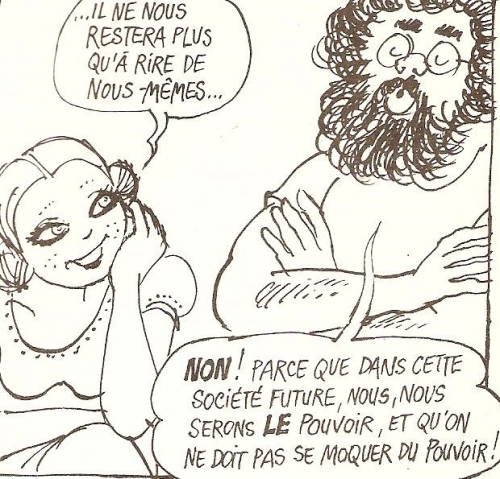

CABU AVAIT TOUT COMPRIS

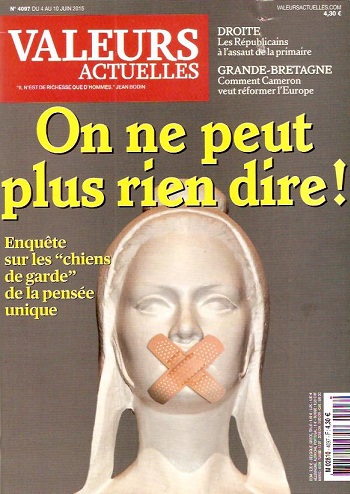

Je ne suis pourtant pas lecteur de cette revue (ci-dessus n° du 4 au 10 juin 2015), mais j'ai trouvé qu'en l'occurrence, cette couverture ne pouvait pas mieux tomber !

PARU DANS CHARLIE MENSUEL, EN SEPTEMBRE 1975.

Cabu avait tout prévu l'évolution policière de notre société.

C'est vrai, ça : il n'est plus permis de se moquer de personne.

Catherine a la santé. C'est le gaucho, ici, qui est malade.

Et facho.

Et c'est le barbu gauchiste de Cabu qui a fait le lit de notre société policière.

Je ne vois pas, ici, de désaccord entre Cabu et Michel Houellebecq, même s'ils ne s'aimaient pas beaucoup. Drôle de retournement, non ?

Quand Cabu écrivait, en 1975, "on ne doit pas se moquer de ...", il ne savait pas qu'il écrivait notre histoire, aujourd'hui quotidienne et muselée.

C'était déjà ça, la gauche. Aujourd'hui, on sait : c'est eux qui l'ont, le pouvoir.

"Cause toujours", ou "Ferme ta gueule", finalement, ça revient au même.

A signaler le régime liberticide qui est en train de s'installer en Espagne.

La vertu est au bout du fusil.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charlie mensuel, charlie hebdo, cabu, humoure, satire, débiles, handicapés, pédés, homosexuels, mlf, féministes, valeurs actuelles, bande dessinée, michel houellebecq, ferme ta gueule cause toujours

samedi, 20 juin 2015

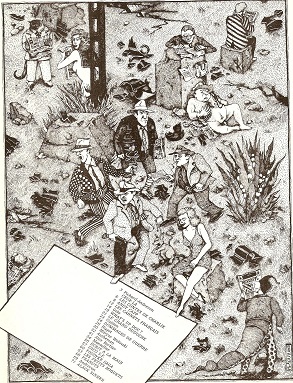

JE PENSE À CABU

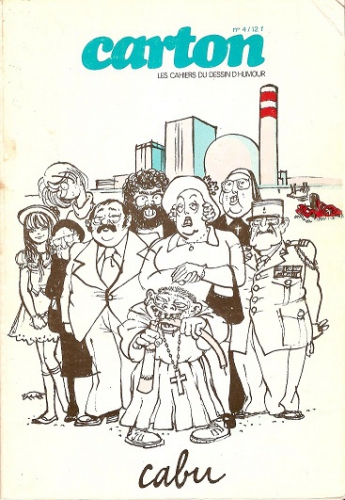

En fouinant dans de vieilles choses, voilà-t-il pas que je tombe sur un numéro (n°4) de la revue Carton, qui célébrait le dessin d’humour. C’était la maison Glénat qui la publiait, consacrant chaque numéro à un dessinateur : Chaval, Dubout, Tetsu, Mordillo. J’ignore combien de temps elle a duré. Toujours est-il que le n°4 faisait honneur à Cabu. Ah, retrouver Cabu !... Bientôt six mois que ces salauds …

En fouinant dans de vieilles choses, voilà-t-il pas que je tombe sur un numéro (n°4) de la revue Carton, qui célébrait le dessin d’humour. C’était la maison Glénat qui la publiait, consacrant chaque numéro à un dessinateur : Chaval, Dubout, Tetsu, Mordillo. J’ignore combien de temps elle a duré. Toujours est-il que le n°4 faisait honneur à Cabu. Ah, retrouver Cabu !... Bientôt six mois que ces salauds …

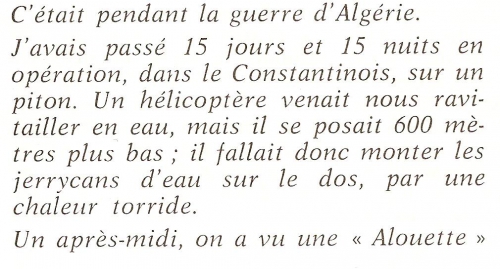

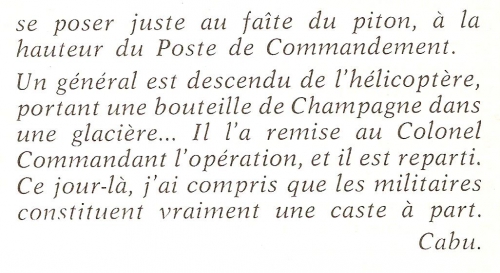

Je donne ici quelques illustrations tirées de cette revue imprimée en 1975 (elle coûtait 12 francs, je l’ai vue à 19 € sur un site de livres d’occasion). On y apprend par exemple la raison de l'antimilitarisme viscéral de Cabu (il a quand même passé 27 mois en Algérie, de quoi expliquer).

On y voit un Reiser gentiment moqueur de ce grand dadais de Duduche qui éprouve éternellement des sentiments pour la fille du proviseur (mais qui plonge l’œil dans son décolleté (bien qu'elle soit en « col Claudine » !) sur le dessin de couverture, voir ci-dessus).

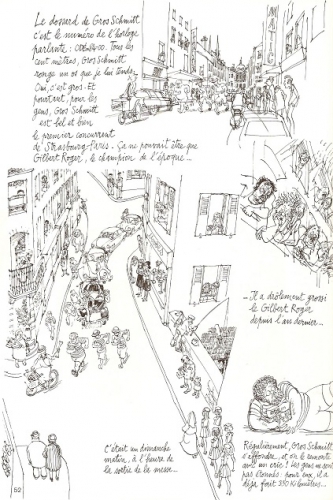

On y retrouve aussi et surtout l'énorme canular que Cabu avait monté avec une bande de potes dans sa ville natale de Châlons-sur-Marne, à l’occasion de « l’épreuve sportive la plus bête du monde » (Strasbourg-Paris à la marche), qui passait par là chaque année au mois de juin. C'était en 1959.

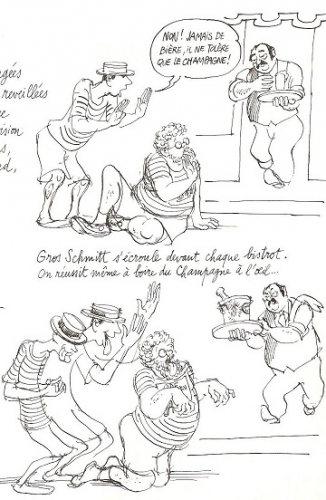

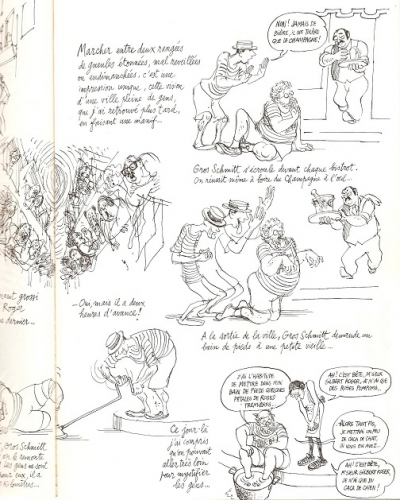

La fine équipe, tous déguisés, se pointe dans les rues deux heures avant le premier marcheur, « à l’heure de la sortie de la messe ». Ils font même une caravane publicitaire ornée d’affiches « prêtées par une copine pharmacienne » (dragées Fuca, maigrir). Cabu est à vélo. Le N° du dossard de Gros Schmitt (ODÉ-84-00, on est en 1959) est celui de l'horloge parlante.

Le « marcheur », le « concurrent » s’appelle donc Gros-Schmitt (117 kg). On le fait passer pour Gilbert Roger, le champion de l’épreuve à l’époque. Je cite Cabu : « Régulièrement, Gros Schmitt s’effondre, et on le remonte avec un cric ! Les gens ne sont pas étonnés : pour eux, il a déjà fait 330 kilomètres … ». Cette histoire de cric !!! Les gens qui ne se doutent de rien !!! En plus, ils se font offrir le champagne en s'arrêtant devant un bistrot. Certains trouvent le champion plus gros que l'année précédente : « Oui, mais il a deux heures d'avance », répond quelqu'un.

Le changement de trombine du bistrotier entre les deux dessins !...

Gros Schmitt demande « un bain de pieds à une petite vieille », si possible avec des pétales de roses trémières, ou a défaut du caca de chat, « si vous en avez ». Et Cabu conclut : « Ce jour-là, j’ai compris qu’on pouvait aller très loin pour mystifier les gens … ».

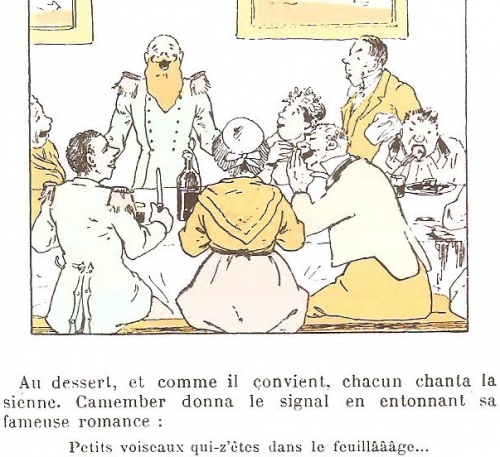

Un canular à connotation rabelaisienne : voir les farces pendables que Panurge fait subir aux Parisiens (le guet, par exemple) et aux Parisiennes (on trouve ça dans Pantagruel).

Mais on peut penser aussi aux énormes canulars imaginés par Jules Romains dans Les Copains, où un faux curé prononce en chaire un sermon gratiné qui heurte les chastes oreilles des paroissiennes, tout en leur suggérant des idées (Ambert), et où un faux Vercingétorix a pris la place de la statue (en étalant ses superbes attributs sur le bronze du cheval), puis bombarde les officiels et la population d'injures et de légumes (Issoire).

Merci, Cabu, de nous avoir fait partager de pareils moments.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cabu, revue pilote, revue charlie mensuel, charlie hebdo, revue carton, bande dessinée, dessin d'humour, éditions glénat, chaval, dubout, antimilitariste, reiser, le grand duduche, la fille du proviseur, châlons-sur-marne, strasbourg-paris à la marche, canular, dragées fuca, gros schmitt, gilbert roger, rabelais, pantagruel, panurge, jules romains, les copains, humour

vendredi, 12 juin 2015

HONORÉ SOIT DEBUSSY 1

1/2

Parmi les risques que la « société moderne » fait courir aux hommes, il en est un, non négligeable, encouru spécialement par l’amateur de musique en général, d’opéra en particulier. Il faut accepter de vivre dangereusement. Ce risque s'appelle « le metteur en scène ».

Bien que le si distingué Renaud Machart, dans un article de 2008 (mercredi 27 août) pour Le Monde, montre son dédain pour l’idée (« …on ne compte plus les articles ayant dénoncé la "dictature" présumée du metteur en scène. »), il faut bien dire que les exemples ne manquent pas de spectacles bousillés, massacrés, assassinés par le décret d’un homme à qui on a donné le pouvoir de tenir sur l’œuvre représentée un discours où il peut enfin lâcher la bride à ses lubies les plus invraisemblables.

Banalité de dire que l'opéra est un spectacle total, et que la jouissance du spectateur découle (ou non) du rapport entre ce qu'il voit et de qu'il entend. Qu'en advient-il quand, par exemple, dans Carmen, il voit, au lieu de la fabrique de cigare et de la caserne des dragons (d'Alcala) attendues, d'un côté un bordel, de l'autre un commissariat de police ? Eh bien c'est simple, il se demande si le concepteur n'a pas « le couvercle de la lessiveuse complètement fêlé ». Il voudrait suggérer que Carmen est moins une femme éprise de liberté qu'une simple pute qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Avis aux féministes.

Maurice Tillieux, Libellule s'évade.

De gauche à droite : Libellule, Gil Jourdan, Inspecteur Crouton.

Renaud Machart, dans son article, envoie bouler d'une pichenette condescendante le livre de Philippe Beaussant (qualifié de "pamphlet", ce qu'il est à moitié), La Malscène (2005), qui s'en prend à la toute-puissance capricieuse du M.E.S. dans les maisons d'opéra. C'est vrai que le bouquin n'est pas très bon, et n'évite pas balourdises et truismes. Certes, l'auteur dit sa colère, mais il ne va pas au bout de son ire : « Je ne citerai aucun nom : ni de metteurs en scène, ni d'interprètes, ni de chefs d'orchestre » (p. 20). Pusillanimité tout à fait regrettable, derrière le paravent d'un prétexte fallacieux (l'ennui). Il n'empêche que c'est un vrai sujet (de mécontentement).

Je veux bien que monsieur M.E.S. se soit fait sa petite idée sur la signification profonde du Chevalier à la rose, mais pourquoi met-il une mitraillette dans les mains d’un des chanteurs au troisième acte ? Et dans Cosi fan tutte, est-il bien nécessaire, au lever de rideau, cet immense bar américain, avec ses tabourets surélevés ? Et Dorabella et Fiordiligi en mini-bikinis, sur une plage, accrochées à leur téléphone portable ? Et l’Austin-Healey poussée sur la scène à je ne sais plus quel moment ?

Le si prudent Philippe Beaussant évoque quelques cas particulièrement gratinés : « Hercule en treillis », Jules César « entouré de SS en casaque noire », Orphée (de Gluck) « costumé en clown, avec sa balle rouge sur le nez et les sourcils circonflexes », Siegfried « en salopette sur un terrain vague, devant sa caravane crasseuse, son fauteuil au bras cassé et sa bassine sale », Don Giovanni sautant Donna Anna à en faire péter les ressorts du sommier (contresens, puisque, selon la dame elle-même, le violeur potentiel n'a pas "consommé", au très grand soulagement de Don Ottavio : « Ohimé, respiro »). Beaussant est peut-être en colère, mais qu'est-ce qu'il est gentil ! Ou alors il a mis du bromure dans sa testostérone ! J'ai envie de crier : vas-y ! ose ! des noms ! des noms !